Salesforceの個人取引先とは?設定から活用法・制約事項まで徹底解説

この記事でわかること

- Salesforce個人取引先とは何か?法人取引先との違い

- Salesforce個人取引先の設定方法と運用設計例

- Salesforce個人取引先と外部ツールとの連携時のポイント

- Salesforce個人取引先の制約・デメリットとその回避策

- Salesforce個人取引先の業種別ユースケース

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀

Salesforceの導入や活用のお困りごとはプロにご相談ください

- 顧客が企業ではなく個人のためSalesforceの通常機能では使いにくい

- 個人取引先を活用したらエラーが起こるようになってしまった

- 個人取引先と外部ツールを連携してさらに業務を効率化したい

SalesforceをBtoC業務で活用したいと考えたとき、必ず検討すべき機能が「個人取引先(Person Account)」です。通常、Salesforceは法人企業を管理するCRMとして設計されていますが、個人を顧客とするビジネス(例:小売、医療、美容など)において法人取引先モデルでは情報管理に限界があります。

とはいえ、個人取引先の有効化には不可逆の制約があり導入後の構成変更が困難なため「本当に有効化してよいのか?」という判断は慎重に行う必要があります。

本記事ではSalesforceの個人取引先機能について、基本概念・設定手順・導入時の注意点・具体的な活用方法・制約と回避策までを徹底解説します。読了後には自社で個人取引先を導入すべきかどうか判断できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

Salesforceに関する詳しい内容を知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

Salesforce(セールスフォース)とは?製品群や機能、メリット・デメリットを簡単に解説!

目次

Salesforceにおける個人取引先の基本理解

Salesforceの標準的な利用方法では「法人(取引先)」と「その担当者(取引先責任者)」という二層構造で顧客を管理します。しかしBtoCビジネスではこの構造がかえって煩雑になる場合があります。

そこで用意されているのが「個人取引先」機能です。本章では個人取引先の定義や導入意図、法人取引先との具体的な違い、そして導入を検討すべきシーンについて詳しく解説します。

Salesforceの個人取引先とは何か?その役割と対象ユーザー

Salesforceにおける「個人取引先(Person Account)」とは、法人企業を介さずに個人そのものを1レコードとして管理できる拡張機能です。通常Salesforceでは「取引先(Account)」に企業情報を、「取引先責任者(Contact)」に担当者情報を分けて入力する設計になっています。

しかしBtoCビジネスや個人事業主を対象とした業態においては、こうした二重構造がかえって管理を煩雑にしてしまうことがあります。

そこでSalesforceが提供しているのが取引先と取引先責任者の情報を1つのオブジェクトに統合できる「個人取引先」機能です。この機能を有効化することで、氏名や住所、生年月日、電話番号といった個人情報を法人情報と切り離して簡潔に管理することが可能になります。

たとえば医療機関での患者管理やフィットネスクラブの会員情報、小売業での個人顧客の購買履歴管理など、個人を中心に顧客情報を扱うシーンで特に効果を発揮します。また法人に属さない個人顧客やフリーランス、個人事業主を管理する場合にも個人取引先の活用は非常に有効です。

顧客情報を1レコードに統一できることで運用フローが簡素化され、入力ミスやデータの重複登録といったリスクも低減できます。

このように個人取引先は法人企業を相手にしないビジネスモデルにおいて、顧客管理の合理化と操作性の向上を両立させる重要な機能であると言えます。

法人取引先との違いとは?データ構造と管理視点の比較

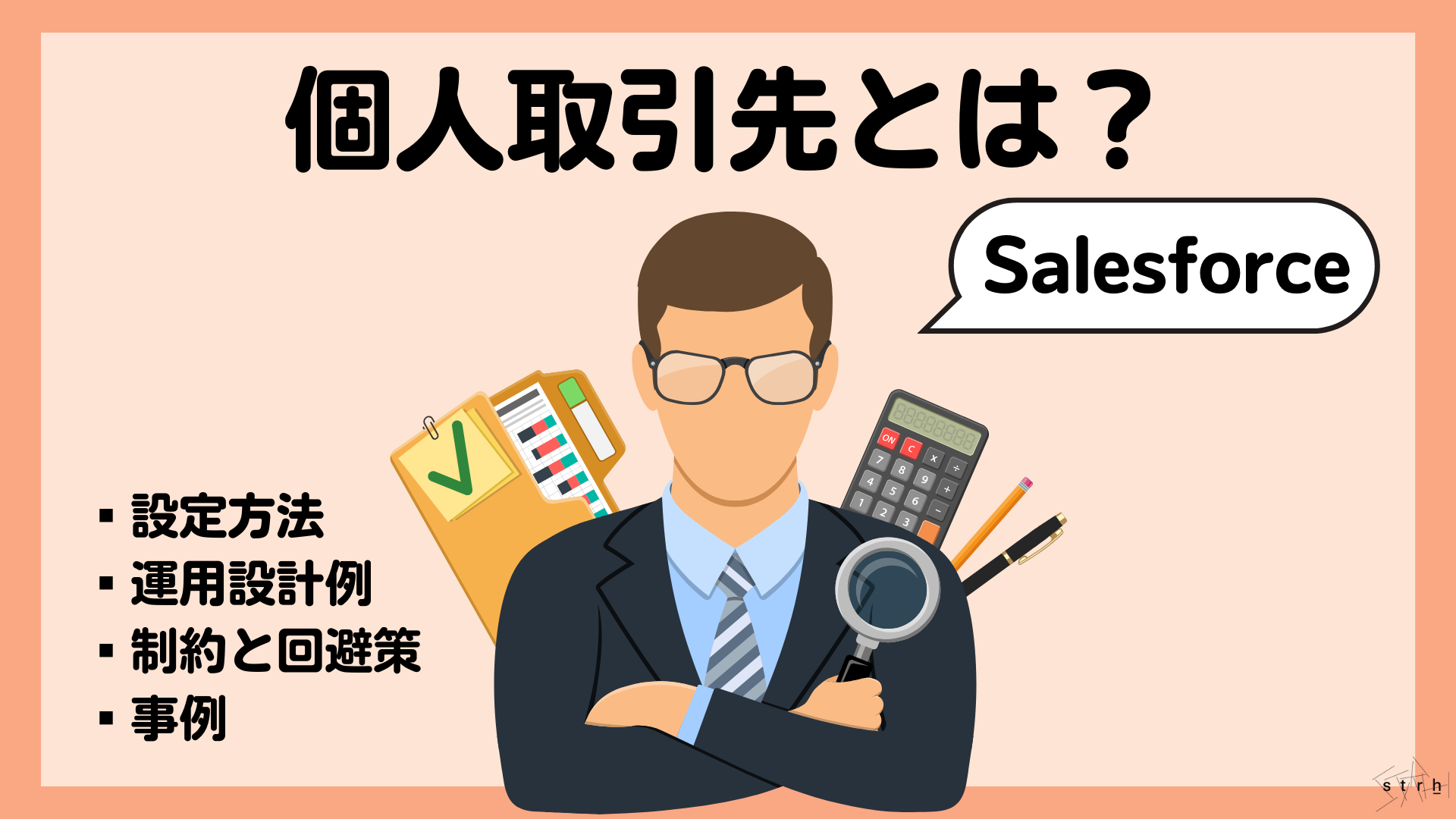

個人取引先と法人取引先の最大の違いはデータ構造と画面UIです。

個人取引先では「取引先(Account)」と「取引先責任者(Contact)」を合成した特殊なレコードが生成され、「姓」「名」「生年月日」などの個人向け項目が初期状態で用意されています。

対して法人取引先では取引先と取引先責任者の2レコードの作成が必要であり、取引先では「会社名」「住所」「従業員数」などの会社の情報を、取引先責任者では「姓」「名」「電話番号」「役職」などのその会社に勤めている人の情報を入力できるようになっています。

またAPI上の扱いでも差異があり、個人取引先は「IsPersonAccount = true」という内部フラグが立つことで、通常の取引先とは異なるレイアウトや入力項目が自動的に表示されるようになっています。UI面でも個人向け業務に適した設計が実現されていますが、参照時のオブジェクト構成には注意が必要です。

どのような場合にSalesforceの個人取引先を使うべきか?活用シーンの想定

個人取引先はSalesforceの標準構造である「法人企業+担当者」というBtoB向けのデータモデルでは対応しづらい、BtoC業務や個人との関係性を重視した業態で特に有効です。個人取引先の活用が推奨される4つのシーンについて、見ていきましょう。

顧客がすべて「個人」である場合

個人顧客を相手にする業態では顧客の多くが法人に属していないため、法人取引先モデルを無理に使うと実務とシステム設計にギャップが生じます。たとえばECサイトで商品を購入する消費者やフィットネスジムに通う会員、医療機関の患者などはやりとりの中心が常に「個人」単位です。

こうしたケースでは顧客情報を1レコードで完結させる個人取引先の方が入力項目も直感的で、業務フローもシンプルに設計できます。

申し込みや問い合わせを「個人名義」で受け付けることが多い場合

個人事業主やフリーランスなどの法人格を持たずに活動する顧客層も個人取引先の対象となります。たとえば広告代理店が個人クリエイターと取引する場合や教育系サービスが家庭教師を管理する場合など、法人名を介さずに直接契約・請求・支払いを行うような業務では個人単位での情報管理が求められるため、個人取引先の導入が適しています。

法人と個人の両方を管理する必要がある場合

BtoCとBtoBが混在するような複雑なビジネスでは法人顧客と個人顧客を分けて管理した方が良いことがあり、その場合は個人取引先の導入が一つの選択肢になります。

たとえば教育サービスを展開する企業が法人向け研修と個人向け講座を同時に提供している場合、それぞれに適したデータモデルを併用することで業務を効率化できます。

ただし、このようなハイブリッド運用には設計・権限・UIの切り分けが必要であり、導入可否の判断は慎重に行うことが求められます。Salesforceの組織設計や今後の拡張性も含めた中長期視点での検討が重要です。

BtoCマーケティングにおいて詳細な顧客分析が求められる場合

粒度の細かいセグメント設定が求められるBtoCのマーケティングにおいても、個人取引先の活用はとても有効です。個人取引先は氏名や生年月日、個人メールアドレスなどの情報が中心になるためメール配信やパーソナライズド広告といった施策との連携がしやすく、Marketing CloudやAccount Engagement(旧Pardot)などのMAツールと連携することで顧客の特性をより詳細に分析でき、今後の施策に活かすことができます。

Account Engagement(旧 Pardot)とは?機能や特徴・機能・費用・導入メリットまで徹底解説

マーケティングクラウドとは?Salesforce Marketing Cloudの機能や価格体系、導入時のポイントなどを徹底解説

Salesforce個人取引先の有効化までの設定方法

Salesforceにおいて「個人取引先」を利用するためには管理者による設定が必須です。ただし、この設定は一度有効化すると元に戻すことができない不可逆の操作でありUIやデータ構造にも影響が出るため、事前に十分な理解と準備が求められます。本章では個人取引先の有効化手順とあわせて、設定時に確認すべき前提条件や制約事項について詳しく解説します。

Salesforce個人取引先の有効化方法と操作ステップ

まずは、個人取引先の有効化の手順と事前に確認すべきことを解説します。個人取引先有効化の操作自体は難しくありませんが、設定内容を誤ると修正できないため慎重に進めていきましょう。

Salesforce個人取引先の有効化手順

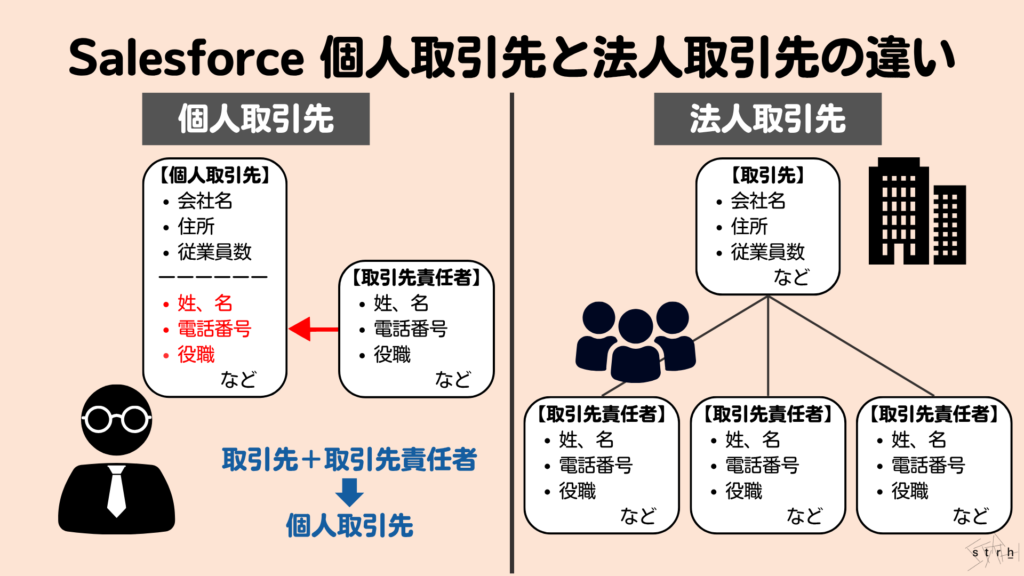

1.Salesforceの画面から「設定」にアクセス

2.左側のクイック検索に「個人取引先」または「Person Account」と入力し、個人取引先の設定画面を開く

3.「①組織への影響の承認」の右側にある「組織への影響を表示」をクリックし、内容を確認したら左下の承認にチェックを入れ、続行をクリック

4.「②取引先レコードタイプを作成」が実行されていない場合は、オブジェクトマネージャーの取引先からレコードタイプを新規作成

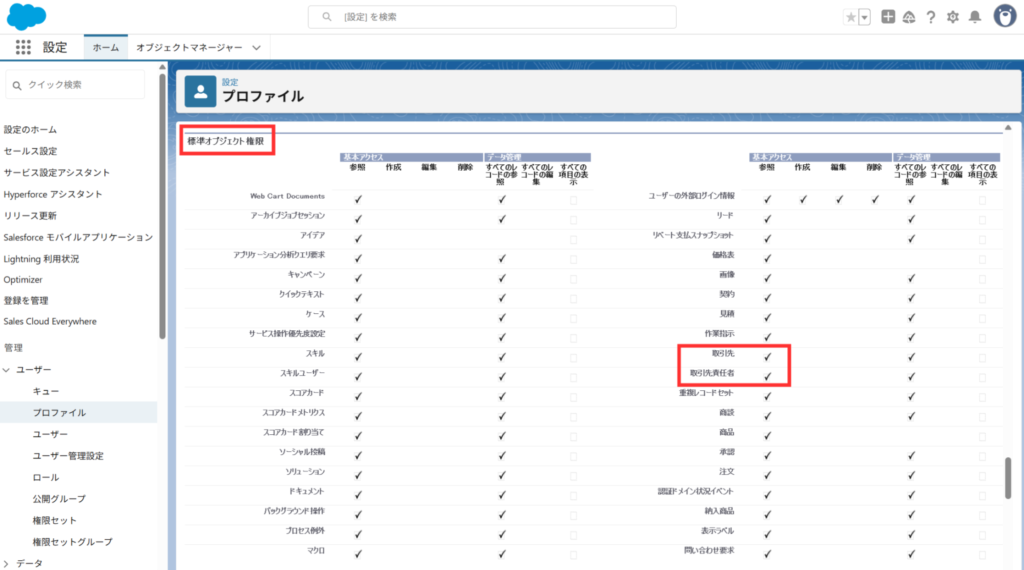

5.「③参照権限を設定」の「権限を表示」をクリックし、参照権限を確認

個人取引先を使用するプロファイルをクリックし、標準オブジェクト権限の取引先と取引先責任者の参照にチェックがあることを確認します。

6.「④組織の共有設定の設定」を確認

クイック検索から共有設定を検索し、「デフォルトの内部アクセス権」の取引先責任者を「親レコードに連動」に設定、または取引先と取引先責任者の両方を「非公開」に設定する。

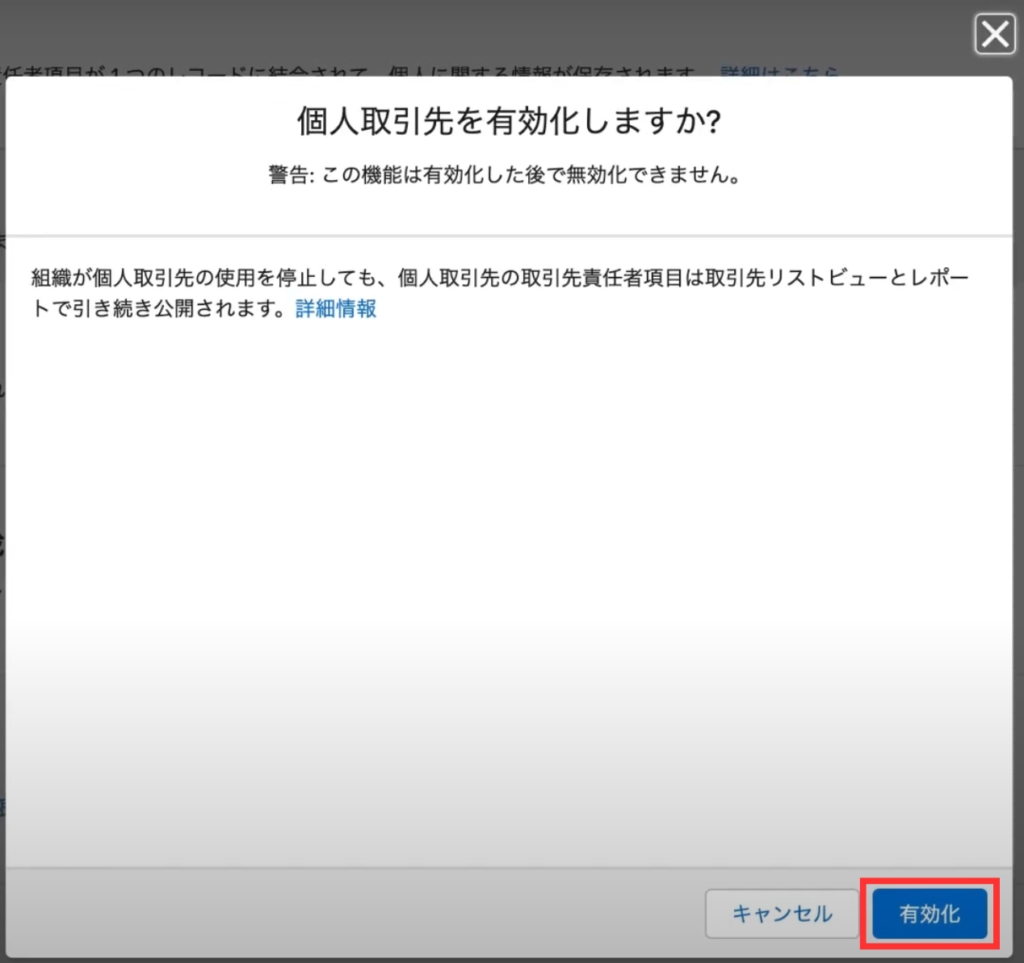

7.4つの要件が完了したら、個人取引先の設定画面下部の「個人取引先を有効化」をクリックし、注意事項を確認の上「有効化」をクリック

これで個人取引先の有効化が完了しました。

Salesforceの個人取引先を有効化するための前提条件と事前設定

個人取引先を有効化するにはいくつか技術的な前提条件があります。まず環境設定において、使用中のSalesforce組織で「Business-to-Consumer(B2C)」モデルを許容する設定が可能であることが必要です。また操作ステップでもご紹介しましたが、以下の項目が事前に整っている必要があります。

①プロファイル設定:ユーザーに必要なオブジェクト(取引先、取引先責任者、レコードタイプなど)へのアクセス権限が付与されている必要があります。

②レコードタイプの設定:取引先と取引先責任者の両方にレコードタイプが有効になっている必要があります。

③ユーザーライセンスの条件:一部のエディションやライセンス(例:Professional Editionなど)では、機能制限により個人取引先が利用できない場合があります。

これらの条件を満たさない場合はチェックボックス自体が表示されず、有効化が実行できません。必要に応じてSalesforceのサポートチームに問い合わせるか、Sandbox環境で事前検証を行うことが推奨されます。

設定時に知っておくべき仕様と制限事項

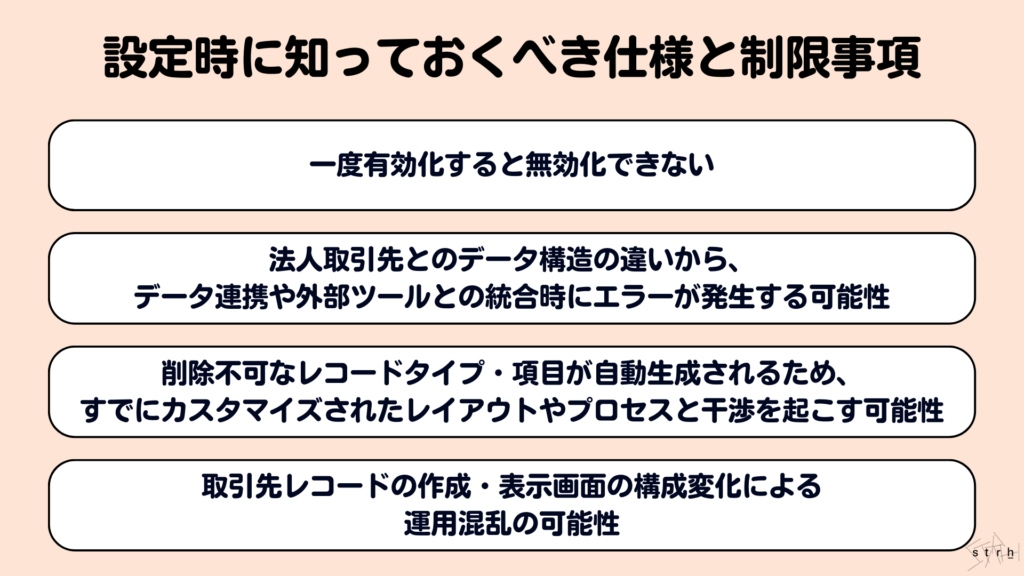

個人取引先の有効化は単なる機能追加ではなく、Salesforce全体の構造やユーザー操作に影響を与える大きな変更です。この機能には重要な制約がいくつか存在し、導入後のトラブルを未然に防ぐためにもあらかじめ理解しておくことが必要です。本章では特に注意すべき4つの制限ポイントについて詳しく解説します。

一度有効化すると元に戻せない不可逆仕様

個人取引先の最も大きな注意点は「一度有効化すると無効化できない」という仕様です。この変更は組織全体に影響するため、設定後に「やっぱり戻したい」と思っても元の構造には戻せません。

また個人取引先を前提に作成されたレコードタイプやページレイアウトなどが組織内に混在するため、UIや権限設計の見直しが必要となる場合もあります。有効化の判断は短期的なニーズだけでなく、長期的な運用設計まで見据えた上で行うべき設定になります。

Salesforceのページレイアウトとは?概要から設定手順、設定の際の注意、活用方法まで徹底解説!

法人取引先とのデータ構造の違いとその影響

個人取引先は技術的には取引先オブジェクトでありながら、取引先責任者オブジェクトのフィールドも併せ持つ特殊な構造になっています。その結果、データ連携や外部ツールとの統合時には注意が必要です。

たとえば商談やケースを個人取引先に関連付ける場合、取引先責任者レコードが存在しないことに起因する仕様上のエラーが発生する可能性があります。またAPIでの参照やSOQLクエリでも「IsPersonAccount」という属性を明示的に扱う必要があり、通常の取引先とは異なる設計・運用が求められます。

レコードタイプ・項目仕様の自動生成に注意

個人取引先を有効化すると、Salesforce側で以下のような設定が自動的に追加されます。

- 「個人取引先用」のレコードタイプ

- 姓・名や生年月日といった個人情報フィールド

- 個人用ページレイアウト

これらの項目の一部は削除不可となっており、すでにカスタマイズされたレイアウトやプロセスと干渉を起こす可能性があります。特に標準の姓・名フィールドと既存のカスタム項目が重複する場合、混乱を招きやすいため導入前にUI設計の見直しが必須です。

UI変更によるオペレーションの混乱リスク

個人取引先を有効化すると取引先レコードの作成・表示画面の構成が変化します。たとえば法人名の代わりに「姓」「名」を入力する必要があるなど、入力フィールドのレイアウトが個人情報向けに切り替わるため、エンドユーザーにとっては突然のUI変更となります。

これにより入力ミスや運用混乱が発生しやすくなるため、あらかじめ社内トレーニング資料やマニュアルの整備を行うことを強く推奨します。

Salesforceの個人取引先有効化後の変更点と運用準備のポイント

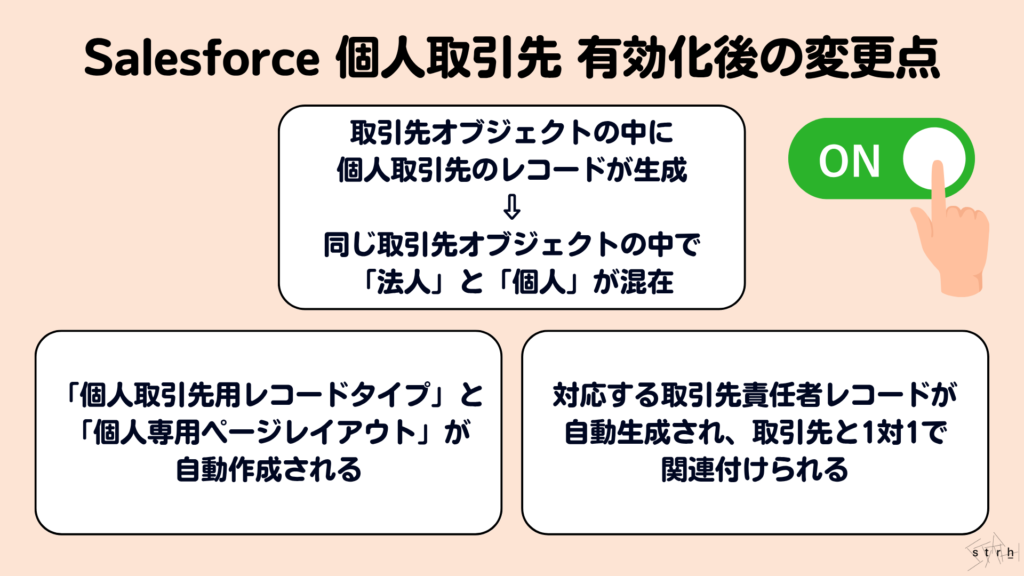

個人取引先を有効化するとSalesforceのUIやオブジェクト構成、項目仕様に複数の変化が発生します。これにより日常業務やデータ管理のフローに少なからず影響が及びます。ここでは有効化後にどのような変更が実際に発生するのか、またその変化に対応するための運用準備について具体的に解説します。

Salesforce 個人取引先オブジェクトの追加と項目仕様の変化

有効化後、Salesforceのオブジェクト一覧に「個人取引先」という名称の専用オブジェクトは追加されませんが、取引先オブジェクトの中に「IsPersonAccount = true」のレコードが生成されるようになります。これにより、同じ取引先オブジェクトの中で「法人」と「個人」が混在する構造になります。

個人取引先のレコードには個人情報の入力に適したフィールド(例:氏名、生年月日、個人メールアドレスなど)が自動的に追加され、標準の「会社名」など法人向け項目は非表示になります。

項目の構成が異なることでユーザーによる入力の流れが変わるだけでなく、ワークフローやバリデーションルールも見直しが必要になるケースがあるため、画面項目の構成確認を行い、不要なフィールドの非表示設定なども検討する必要があります。

Salesforceのオブジェクトとは?オブジェクトの種類や作成方法、リレーションなどをわかりやすく解説

標準レコードタイプとページレイアウトの最適化

個人取引先を有効化するとSalesforceは自動的に「個人取引先用レコードタイプ」と「個人専用ページレイアウト」を作成します。これらは法人取引先とは異なる構成になっており、たとえば法人情報を記載する項目が省略され、代わりに個人属性に関連するフィールドが追加されます。

この構造の違いを活かすためには業務内容に応じたレコードタイプの割り当てを整理し、ユーザーごとに適切なページレイアウトを紐づける必要があります。特にSalesforceを利用する部門が複数存在する場合(例:法人営業チームと個人顧客対応チームが並行して存在する場合)は、それぞれに合ったUIを用意することで運用効率が大きく向上します。

Salesforceのレコードタイプとは?設定方法や設計方針を徹底解説

自動関連付けされる「取引先責任者」との関係整理

個人取引先は内部的には「取引先」と「取引先責任者」の情報を統合して扱っていますが、裏側では対応する取引先責任者レコードが自動的に生成され、取引先と1対1で関連付けられています。

この構造を理解していないと、API連携やデータローダー使用時に「なぜ取引先責任者レコードが存在するのか」「どのIDを参照すればよいのか」が不明瞭となり、開発や運用に混乱を招くことがあります。

したがってSalesforce上で個人取引先を扱うすべてのプロセス(商談、ケース、メール配信など)において、この内部構造を前提とした設定やロジック設計が必要です。特に自動化ルールやトリガ、Flowなどを設定する場合には「個人取引先かどうか」を条件分岐で判別し、それに応じた処理を構築する必要があります。

Salesforceの個人取引先を活用した運用設計の実践例

個人取引先の有効化が完了した後に実務でどのように活用していくかは、業種や業務プロセスによって異なります。本章では請求・契約管理、マーケティング施策、カスタマーサポートの3つの観点から、個人取引先を活用した運用事例を具体的にご紹介します。BtoC業務における導入効果をイメージしながら、実際のCRM運用に落とし込むための参考にしてください。

請求・契約管理での活用:個人顧客対応の効率化

BtoCビジネスでは顧客の契約情報や請求データを個人単位で一元管理することが求められます。たとえばサブスクリプション型のサービスを提供する業種(フィットネス、エステ、教育など)では、1人の顧客に対して複数の契約プランや支払い履歴が紐づくケースが一般的です。

個人取引先を活用することで顧客情報と契約レコード、請求書発行履歴を1レコードベースで統合管理できるようになります。これは従来の法人モデルで「取引先→責任者→契約」と複数の関連付けを辿る構成に比べて操作・検索の手間が大幅に削減され、問い合わせ対応や債権管理の迅速化にも寄与します。

また外部の請求管理システムとの連携においても個人単位での情報が明確なため、データの整合性を保ちやすくなります。

マーケティング施策への展開方法(Pardot/MC連携)

個人取引先の導入はマーケティング施策の精度向上にも直結します。たとえばMarketing CloudやAccount Engagement(旧Pardot)と連携することで、個人毎の行動履歴・属性情報に基づいたパーソナライズされた施策が実現可能です。

具体的にはメール開封・クリック履歴に応じてキャンペーンを自動で出し分けたり、誕生日や契約更新月といった個人情報に基づいたタイミング配信も可能となります。法人モデルでは「会社単位」の分析が中心になりますが、個人取引先を活用すれば「1人ひとりに合わせた最適なメッセージ設計」が行えるため、BtoCマーケティングにおいて非常に強力な武器になります。

またスコアリング設計も容易になり、興味関心や購買履歴を指標にして成約確度の高い見込み顧客に絞ったアプローチも実現できます。これにより営業との連携もスムーズになり、商談化率の向上が期待できます。

カスタマーサポートにおける問い合わせ履歴管理

カスタマーサポートにおいても個人取引先の活用は大きなメリットがあります。たとえばサポートチャネル(電話、メール、チャットなど)からの問い合わせに対してすぐに顧客情報と過去の対応履歴を確認できることで、対応スピードと正確性が向上します。

個人取引先では問い合わせ内容(ケース)と顧客レコードが直接1対1で結び付くため、レコードの関連付けのミスが起きにくく、ナレッジの蓄積や二次対応の引き継ぎもスムーズに行えます。また過去の購入商品や契約内容をその場で確認できるため、問題解決までのプロセスが簡略化され、顧客満足度の向上にもつながります。

さらにケース管理やFAQの自動提案機能(Einsteinなど)と組み合わせることで、より効率的なサポート体制の構築が可能になります。

Salesforceの個人取引先と外部ツールとの連携時のポイント

Salesforceを業務システムの中核として活用する際には、他のツールやシステムとの連携が不可欠です。特に個人取引先を利用している場合、連携時に注意すべき仕様や設計上のポイントが存在します。

ここからははAppExchange製品とMAツール(Marketing CloudやAccount Engagementなど)の連携時の具体的な考慮事項について解説します。

AppExchange製品との互換性チェックポイント

Salesforceの拡張機能を提供するAppExchangeは業務効率化や自動化を実現する強力な手段ですが、すべてのアプリが「個人取引先」に対応しているわけではありません。

AppExchangeの多くのパッケージ製品は法人取引先と取引先責任者の分離構造を前提として設計されているため、個人取引先を導入している組織では一部機能が動作しない、UI上に意図しないエラーが表示されるといった不具合が発生する可能性があります。

ここでは個人取引先との互換性を判断するための確認方法とよくある非互換パターン、導入前に行うべき検証手順を解説します。

Salesforce 個人取引先非対応アプリを見分けるための確認項目

AppExchangeで配布されているアプリの中にはインストール直後にエラーが発生したり、期待したオブジェクト連携が機能しないものが存在します。その多くは「個人取引先非対応」であることが原因です。

このようなアプリを導入前に見極めるには、まずパッケージ設定画面のドキュメントやマニュアルを確認し、対応オブジェクトに「個人取引先」「Person Account」などの記載があるかをチェックします。記載がない場合や「このアプリは個人取引先をサポートしていません」と明記されているケースは要注意です。

またAppExchangeアプリの設定メニューにて関連リストや自動処理の対象オブジェクトとして取引先のみが指定され、かつIsPersonAccountへの言及がない場合も個人取引先レコードとの連携が不完全である可能性があります。

特に旧式のVisualforceベースやApexカスタムトリガを含むアプリでは、オブジェクト構造の前提が明示的にハードコードされていることが多く、個人取引先導入組織では非互換となるリスクが高まります。

商談・活動履歴連携時に発生しやすい非互換パターン

個人取引先とAppExchangeアプリの連携において特に問題が発生しやすいのが「商談」や「活動」の関連付け機能です。

多くの営業支援系アプリは取引先責任者に対して商談や活動履歴を紐づける前提で設計されています。しかし個人取引先の場合、取引先と取引先責任者が統合されており、裏側では1つの取引先レコードに対し1つの取引先責任者が自動的に作成されている構造になっています。

このためアプリが「取引先責任者を明示的に選択する」仕様の場合、個人取引先レコードでは選択肢が正常に表示されない、あるいは無効なレコードIDとしてエラーを返すことがあります。またAppExchange側が関連リストやトリガ処理を取引先のみで行っている場合、個人取引先の関連データが正しく処理されず、活動履歴がSalesforce上で可視化されないなどの不具合も確認されています。

AppExchange導入前に行うべきSandbox検証の手順

AppExchangeアプリを個人取引先環境で導入する際には、事前にSandbox環境での動作検証を行うことを推奨しています。Sandbox環境で一度検証することでエラー箇所や設定ミスに気付くことができます。以下は検証時に確認すべき基本手順です。

1.Sandbox環境で個人取引先を有効化した状態を再現

本番環境と同じ設定・レイアウトで構成された環境をSandboxで準備します。

2.アプリをインストールし、対象オブジェクトへの動作確認

Sandboxに使用したいアプリをインストールし、取引先・取引先責任者・商談・活動への影響を重点的にチェックします。

3.対象レコードを使って典型的な操作の流れを検証

たとえば商談作成→個人取引先との関連付け→活動登録→ダッシュボード反映確認など、実際の業務で使いそうなフローを検証します。

4.エラー発生時はApexログや開発者コンソールで根本原因を追跡

NullPointerExceptionやSObject type errorなど、検証中にエラーが起きた際は原因を特定します。

5.ベンダーに対応状況を問い合わせ

問題が発生した場合はAppExchange提供元のサポート窓口に事前確認することでエラーを回避できるケースも多いです。自社で解決しない場合は問い合わせてみましょう。

こうした手順を踏むことでAppExchange製品導入時の想定外のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな運用開始が可能になります。

SalesforceのAppExchangeとは?活用メリットやおすすめのアプリを一覧で紹介

Account Engagement(旧 Pardot)やMarketing Cloudなどのマーケ連携時の課題と対策

Salesforceと連携可能なマーケティングオートメーション(MA)ツールは、リード育成やメール施策の自動化において欠かせない存在です。しかしこれらのツールの多くはSalesforceの標準構造である「法人取引先+取引先責任者」を前提に設計されています。そのため個人取引先を導入している組織においては同期エラーやスコアリング不備など、さまざまな不具合が発生するリスクがあります。

ここでは代表的なMAツールであるPardotおよびMarketing Cloudを中心に、個人取引先導入時の注意点とその解決策を解説します。

同期対象オブジェクトの前提が「法人取引先」である場合の対処法

PardotやMarketing CloudといったMAツールはデフォルトで取引先を法人情報として扱い、そこに紐づく取引先責任者をマーケティング対象とするモデルで構築されています。この構造はBtoBビジネスには適していますが、個人取引先のように1つのレコードが取引先と取引先責任者の両機能を兼ねている場合、データの整合性が損なわれることがあります。

特に問題になりやすいのは、MAツール側が「Account ID」から企業名などの法人情報を参照しようとする際に個人取引先のデータ構造が想定と異なるため、値が正常に表示されなかったり、そもそも同期対象として無視されるという事象です。

このようなケースでは、まずMAツール側の「同期ルール」や「マッピング項目定義」を見直し、個人取引先を想定したID参照・項目名変更を加えることが基本的な対策となります。またSalesforce側で個人取引先専用のカスタム項目を用意し、必要なデータを事前に整形しておく方法も有効です。

メール配信・スコアリング設計で起こり得る問題

MAツールと個人取引先を組み合わせた施策設計においては、メールの配信対象設定やスコアリングのロジックでも注意が必要です。特にセグメント条件に「取引先責任者の役職」や「所属部署」などの法人前提の項目を使用していると、個人取引先ではこれらの項目が存在しないため抽出条件にマッチしないケースが発生します。

またスコアリング設計においても「会社規模」「業種」などを基準とした加点ロジックは個人顧客には適用できないため、購買行動や属性ベースのスコア設計に切り替える必要があります。

たとえば「誕生日が近い」「過去にキャンペーンへの反応が高い」といった個人属性や行動履歴をもとに評価軸を再構成することで、個人取引先に最適化されたスコアリングが可能になります。

SalesforceとMAツールの間においてスコアデータの双方向同期を行う場合も、個人取引先の構造を理解した上でのマッピング設計が重要です。誤って取引先責任者ベースの条件だけでデータ連携を行うと実行対象が抜け落ちるリスクがあるため、「IsPersonAccount」フラグを条件に加えるなどの工夫が求められます。

【完全ガイド】Account Engagement(旧 Pardot)のスコアリングとは?スコアリングカテゴリとの違いや活用方法を解説

リードと個人取引先のデータ統合と変換ルールの最適化

SalesforceではWebフォームなどを通じて取得した「リード」を後に取引先へ変換することで、正式な顧客データとして取り込む運用が一般的です。これを個人取引先にも活用して「リード → 個人取引先」への変換フローを設計する際にも注意点があります。

標準機能ではリードを変換する際に新しい取引先と取引先責任者が自動作成されますが、個人取引先モードではこれが統合された1レコードとして生成されるため、マッピング先のフィールドが異なります。また営業担当者が意図せず法人取引先として変換してしまうとデータ構造が不統一になり、後の運用に支障をきたします。

このような事態を防ぐためにはリード変換時の画面レイアウトを制御し、「個人取引先として変換する」オプションを標準にするか、フロー機能で変換プロセスを強制的に制御する設計が推奨されます。

さらにリードと既存の個人取引先の重複を避けるために、メールアドレスや電話番号をキーとしたマージ処理の自動化も重要な設計要素となります。

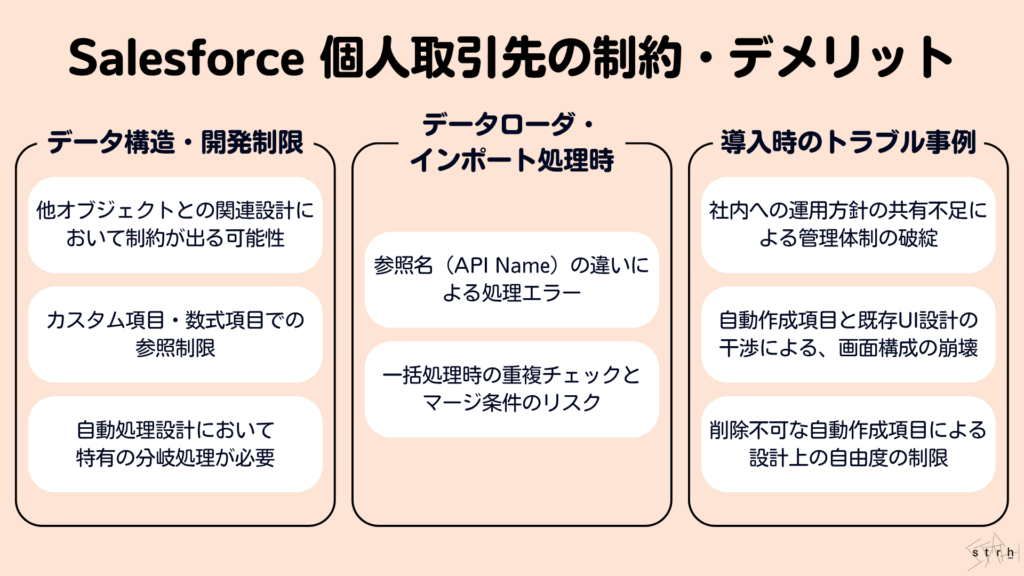

Salesforce 個人取引先の制約・デメリットとその回避策

個人取引先はBtoC業務における顧客管理の効率化に大きく貢献する一方で、導入後に直面する技術的・運用的な制約も少なくありません。本章では開発者や管理者の視点から見た制限事項や実装・運用フェーズで生じやすいトラブルとその回避策について、具体的に解説します。正しい知識と設計によって個人取引先の導入リスクを最小限に抑え、安定した活用を実現しましょう。

データ構造・開発制限の注意点

個人取引先は標準オブジェクトの構造を拡張する特殊なモデルであるため、開発や設計の自由度に影響を与える場合があります。まずは代表的な制限点を3つ解説します。

標準オブジェクトとの統合構造による開発制約

個人取引先は取引先と取引先責任者の情報を1レコードに統合して保持する構造です。そのため他のオブジェクトとの関連設計において「取引先なのか責任者なのか」という役割の切り分けが曖昧になることがあります。

開発者視点ではSOQL(Salesforce Object Query Language)での参照設計に制約が出ることがあり、たとえば商談と個人取引先を関連付ける際に取引先責任者を基準に処理を記述すると想定通りにデータが取得できないケースがあります。また画面UIで表示される項目構成も異なるため、VisualforceやLWC(Lightning Web Components)で独自画面を開発する場合は個人取引先専用の分岐処理を追加する必要が生じます。

Salesforce Visualforceとは?Lightning Webコンポーネントとの違いや作成手順をわかりやすく解説

LWCとは?基本知識からセットアップ手順、操作方法まで徹底解説!

カスタム項目・数式項目での参照制限

個人取引先には「取引先+取引先責任者」の統合構造に起因するUI仕様の特殊性があります。たとえば取引先に存在しないはずのフィールドが表示されたり、逆に取引先責任者のフィールドを数式で参照しようとしてもエラーが出る場合があります。

特に注意すべきは数式項目でのクロスオブジェクト参照が制限される点です。通常であれば「Contact.Account.Name」のように親子関係をたどることができますが、個人取引先の場合は同一レコード内に統合されているため意図したフィールドが正しく認識されないことがあります。このような制限を回避するには項目の分割保存や事前に値を格納しておくカスタムフィールドを設計する工夫が必要です。

Salesforceの数式項目とは?関数や作成方法など制限事項を踏まえて解説

トリガ・フロー開発におけるイベント分岐の難しさ

トリガやフローなどの自動処理を設計する際にも個人取引先特有の分岐処理が必要になります。個人取引先は取引先でありながら特定の条件下では取引先責任者としても認識されるため、処理ロジックを統一すると予期せぬエラーやバグが発生する可能性があるからです。

たとえば商談作成時に関連する顧客の属性に応じて自動割り当て処理を行うようなフローを構築する場合、対象が法人取引先か個人取引先かを明示的に「IsPersonAccount」フラグで判定し、分岐処理を入れる必要があります。この設計を怠ると意図しないフィールド参照やデータ不整合が起こりやすくなります。

データローダ・インポート処理時の落とし穴

Salesforceでは大量データの一括処理や移行において、データローダやインポートウィザードを利用する機会が多くあります。しかし個人取引先を扱う環境では標準の取引先や取引先責任者とは異なる構造上の制限により、処理エラーが発生しやすいポイントが存在します。

本章ではデータローダを使用する際に注意すべき典型的な落とし穴とその対策を具体的に解説します。

参照名(API Name)の違いによる処理エラー

個人取引先は表面上は「取引先」として表示されますが、内部的には「個人取引先」として区別される構造を持っています。そのためAPI連携やデータローダでフィールドを指定する際に通常の取引先とは異なる参照名(API名)を使用しないと、アップロードや更新時にエラーが発生することがあります。

たとえば姓や名を格納するフィールドは通常の取引先では存在しないため、データローダでFirstNameやLastNameを指定しても無効と判定されることがあります。また個人Emailや住所複合項目などのフィールドも通常の取引先オブジェクトでは参照できないため、事前に個人取引先専用のフィールド構成を正確に把握しておくことが必須です。

エラーを未然に防ぐためには、データローダ実行前に対象オブジェクトのスキーマビルダーやオブジェクトマネージャでフィールド構成を確認し、「IsPersonAccount=true」の前提で正しいAPI名を設計に組み込む必要があります。

一括処理時の重複チェックとマージ条件の盲点

データの一括インポート時には既存レコードとの重複を避けるために「外部ID」や「重複ルール」を活用することが一般的です。しかし個人取引先の構造上、重複チェックにおいてもいくつかの盲点があります。

まず個人取引先は1つのレコードに取引先と取引先責任者の両方の属性を持つため、重複判定をどのキー項目で行うかが曖昧になりやすいです。たとえばメールアドレスをキーとした場合、取引先の標準項目Emailではなく個人のEmailを指定する必要があります。これを誤ると既存顧客との突合せに失敗し、同一人物のレコードが二重登録されるリスクが高まります。

さらにvlookup関数を使ったデータ準備時には、外部キーとして機能する項目が取引先のものか取引先責任者のものかを区別する必要があり、事前にIDマッピング表を作成するなどの準備が求められます。

こうしたリスクを避けるためには、次の対策が効果的です。

- IsPersonAccountが有効な状態のSandbox環境でテストを行う

- 重複ルールを「個人取引先用」と「法人取引先用」に分けて設定する

- インポート対象のCSVデータに、明示的にRecordTypeIdやPersonEmailを含める

Salesforceのデータローダ活用ガイド – 実践編- 各種機能や実運用で使えるポイントまで徹底解説

誤った設定によるトラブル事例とその回避策

個人取引先の導入はSalesforceにおけるデータ構造を大きく変える決断であり、設定や構成の誤りが後戻りできない運用リスクにつながります。本章では実際に起こり得る設定ミスやUI崩壊、設計阻害といった代表的なトラブル事例を取り上げ、それらを未然に防ぐための実践的な回避策を解説します。

個人取引先の誤有効化による法人取引先との混在運用の失敗例

個人取引先を有効化する際に目的や運用方針が社内で明確に共有されていなかった場合、法人取引先と個人取引先が混在する中途半端な環境が生まれ、結果として組織全体の顧客管理が破綻するリスクがあります。

たとえば営業部門が法人向けの案件管理を続けている一方でカスタマーサポート部門が個人顧客対応に個人取引先を使い始めた場合、同一顧客に対して法人・個人が重複登録されてしまいデータが分断されてしまう事例が多く見られます。これによりダッシュボードでの集計が正しく行えない、商談の引き継ぎ時に別レコードが参照されるなど、運用混乱を招く原因となります。

このようなトラブルを防ぐには、個人取引先の有効化を行う前に「誰が」「どの業務で」「どの顧客属性に対して使うのか」を明確化し、部門横断で合意形成を図ることが不可欠です。また法人と個人のレコードタイプを厳密に切り分け、プロファイルや入力制御を活用して混在運用を防止する設計も有効です。

不要な自動作成項目・プロセス干渉による画面崩壊

個人取引先を有効化すると自動的に追加される標準項目やページレイアウト、レコードタイプが既存のUI設計と干渉し、画面構成が意図しない形に崩れてしまうことがあります。特にすでに取引先オブジェクトに対して独自レイアウトやLightningページが設定されていた場合はその上書きや統合により、ユーザーにとって操作しにくいUIになってしまうケースが報告されています。

さらに既存のプロセスビルダーやフロー、トリガが「法人前提」で設計されていた場合、それらが個人取引先に誤って適用されてしまい、エラーを引き起こすこともあります。

これを回避するにはまず個人取引先用に専用のレコードタイプとページレイアウトを作成し、プロファイルごとに明示的に割り当てる運用設計を行うことが重要です。またフローやプロセスでは「IsPersonAccount」を条件に分岐処理を追加し、法人・個人で別のロジックを持たせることで安定稼働を実現できます。

削除や無効化ができないレコードタイプ・項目による構築阻害

個人取引先を有効化することでSalesforce側で自動的に生成されたレコードタイプや標準項目の中には削除が不可能なものもあり、設計上の自由度を制限する要因となります。

たとえば「個人取引先」用の標準レコードタイプが自動追加され不要であっても削除できないため、選択肢として常に表示されてしまうという問題があります。またFirstNameやPersonEmailといったフィールドも削除できず、既存の入力画面において重複項目が発生することもあります。

このような事象に対応するには削除ができない前提でレイアウトや入力制御を設計し、不要項目はUI上で非表示設定することでユーザー体験を損なわない工夫が必要です。また不要なレコードタイプが表示されないように、プロファイルや権限セットで明示的に制御することで選択ミスによるトラブルも回避可能です。

導入判断に役立つ業種別ユースケース・事例紹介

個人取引先はBtoCビジネスに特化した設計を前提とした機能であるため、導入の是非は業種やサービス形態によって大きく変わります。本章ではSalesforceを導入・運用している企業にとって判断材料となるよう、個人取引先が特に有効に機能する業界別の具体的な活用例を紹介します。

小売・EC業界でのBtoC対応CRM運用例

小売・EC業界では顧客一人ひとりの購買履歴、会員ランク、キャンペーン反応などを長期的に蓄積し、ロイヤルティ向上を目的としたマーケティングが主軸になります。こうした場面でSalesforceの個人取引先を導入すると、個人毎の詳細な行動記録と属性データを一元的に管理できるようになります。

たとえば過去の購入頻度や購入金額をもとに顧客をセグメント化し、誕生日クーポンや再購入促進メールを自動配信する仕組みが実装されている企業では、個人取引先の実装がマーケティングオートメーションとの親和性を高めます。

またカスタマーサポート部門では問い合わせ時に顧客の購買履歴を即座に確認できるため、対応スピードと質の両面で向上が期待できます。

教育・医療業界における個別対応の最適化

教育業界や医療機関においては「個人毎の履歴の蓄積と参照性の高さ」が最も重視されるポイントです。

たとえば学習塾や通信教育サービスでは生徒ごとの受講履歴・試験成績・教材配布記録を一元管理する必要があります。これに対し個人取引先を用いれば、生徒一人ひとりが独立した顧客レコードとして管理されるため、講師や事務担当が必要な情報に瞬時にアクセスできます。

医療機関においても患者ごとの診療履歴・通院頻度・処方箋情報などを蓄積し、過去の情報をもとにした治療や予約調整が可能になります。また医療CRMと連携することで、キャンセル率の分析やリマインダー配信などもスムーズに行えるようになります。

フィットネス・美容業界におけるサブスクリプション管理

フィットネスジムや美容サロンなどの定期的なサービス提供を前提とした業態では、個人単位での契約管理・来店履歴・支払い状況を一元的に追跡する必要があります。個人取引先を利用することで会員毎の契約内容、プラン変更履歴、予約の有無などをSalesforce上で視覚的に把握でき、スタッフの対応力が向上します。

さらにMarketing CloudやLINE連携などを組み合わせることで、次回予約の自動リマインド配信や利用頻度が落ちた顧客に対するアプローチの自動化も可能です。特に退会防止やアップセル施策において個人属性に基づいた施策設計ができる点は、個人取引先ならではの強みです。

このように個人取引先の導入は、個人単位での関係性がサービス提供の中心となる業種において大きな業務改善効果をもたらします。導入検討時には自社の顧客構造と照らし合わせながらこれらの事例を参考にすることで、より適切な判断ができる可能性が高まります。

まとめ

Salesforceの「個人取引先」はBtoCを軸としたビジネスモデルにおいて、顧客管理の仕組みをシンプルかつ柔軟に構築するための有力な選択肢です。法人取引先と異なり個人情報を1レコードに統合できるため、データ整合性の担保や画面操作の簡略化、マーケティング施策の個別最適化といった多くの利点を享受できます。

一方で構造の特殊性から標準設計との違いによる開発・運用上の注意点も少なくありません。APIの取扱いやAppExchange製品との相性、重複管理やトリガ設計など、見落としがちな技術的要件を理解しておくことが、導入後の安定運用の鍵となります。また一度有効化すれば戻せないという仕様上の制限があるからこそ、「本当に個人取引先を使うべきか」「誰が、どの業務で、どう活用するか」を明確にした上で判断することが求められます。

現在Salesforceを活用してBtoC領域での業務改善や顧客体験の向上を検討している企業でしたら、本記事で紹介したユースケースや制約事項を参照して個人取引先を導入すべきかどうかをぜひ見極めてみてください。

ストラでは個人取引先の実装に加え、業種や利用フェーズに応じたSalesforceの活用支援を行っております。要件整理から連携設計、既存組織への適用診断まで幅広く対応可能ですので、導入検討の際にはぜひご相談ください。

また、ストラのSalesforce導入支援や定着化支援、開発支援について、さらに詳しく知りたい方はこちらのページで紹介しています。

Salesforceの導入や活用のお困りごとはプロにご相談ください

- 顧客が企業ではなく個人のためSalesforceの通常機能では使いにくい

- 個人取引先を活用したらエラーが起こるようになってしまった

- 個人取引先と外部ツールを連携してさらに業務を効率化したい

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀

大学卒業後、株式会社TBI JAPANに入社。株式会社Paykeに取締役として出向し訪日旅行者向けモバイルアプリ及び製造小売り向けSaaSプロダクトの立ち上げを行う。

アクセンチュア株式会社では大手メディア・総合人材企業のセールス・マーケティング領域の戦略策定や業務改革、SFA・MAツール等の導入及び活用支援業務に従事。

株式会社Paykeに再入社し約10億円の資金調達を行いビジネスサイドを管掌した後、Strh株式会社を設立し代表取締役に就任。

▼保有資格

Salesforce認定アドミニストレーター

Salesforce認定Marketing Cloudアドミニストレーター

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagementスペシャリスト

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント

Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント

Salesforce認定Data Cloudコンサルタント