営業属人化とは?なぜ起こるのか・リスク・解消法まで徹底解説

この記事でわかること

- 営業属人化とは何か?起きやすい場面とその背景

- 営業属人化を放置することで生じる3つのリスク

- 営業属人化が見えにくい理由

- 営業属人化を解消する6つの具体策と取り組み手順

- 営業属人化を脱却した企業の事例と導入ツールの選び方

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀

営業属人化についてのお困りごとはプロにご相談ください

- 営業担当ごとにやり方がバラバラで、チームとして成果を安定させられない

- 特定の担当者が抜けた途端、商談が止まり顧客のやり取りが止まった

- 営業ノウハウの見える化や共有ルールづくりで、どこから手を付ければよいかわからない

営業部門で「あの人がいないと商談が進まない」「担当者が変わっただけで、お客様とのやり取りがうまくいかなくなった」といった悩みはありませんか?

営業のやり方や情報が特定の人にしか分からない状態になっていると引き継ぎがうまくいかなかったり、顧客との関係が途切れてしまったりすることがあります。これがいわゆる“営業の属人化”です。

この記事では「なぜ営業属人化が起きるのか」「放置するとどんなリスクがあるのか」を明らかにしたうえで、誰が対応しても同じ成果を出せる具体策をご紹介します。

営業属人化とは?

営業属人化とは業務の進め方や顧客対応が特定の担当者に依存しその人がいないと仕事が進まなくなる状態を指します。たとえば「この案件はあの人でないと対応できない」といった場面では情報やノウハウが共有されておらず、他のメンバーが代わることが難しくなります。こうした属人化が続くと引き継ぎもうまくいかず、仕事が止まってしまうことが増えていきます。

まずは営業属人化がどのような場面で起こりやすいのか?またなぜ見えにくいのかを整理し全体像をつかんでおきましょう。

営業属人化が起きやすい業務・場面

属人化は営業活動の中でも「人による判断や対応」が多く求められる場面で起こります。以下のような業務は、特に属人化しやすい傾向にあります。

- 商談の進め方が人によって異なり、標準化されていない

- 提案書の作成が個人の感覚や経験に頼っている

- 顧客とのやり取りがチャットや口頭で済まされ、記録に残らない

- 引き継ぎの場面で情報が十分に共有されていない

- 顧客対応に必要な情報が特定の人にしかわからない

このような業務は属人化が進むと周囲がフォローしにくくなり、業務の負担が一部の人に集中してしまいます。

営業属人化が見えにくい理由

営業属人化は成果が出ている間は問題として認識されにくい傾向があります。担当者が結果を出している限り一見うまくいっているように見えるため、問題視されないまま続いてしまい共有や改善の必要性に気づきにくいのです。そのため異動や退職といった変化が起きたタイミングで初めて課題が表面化し、対応が後手に回るケースが少なくありません。

営業属人化は本当に悪いのか?

営業活動の属人化は一般的にはネガティブに捉えられがちですが、すべてのケースで悪いわけではありません。たとえば新規事業や新サービスの立ち上げ期にはスピード感が求められるため、経験豊富な個人に裁量を与えることで迅速な意思決定や市場投入が可能になります。また小規模な組織では、各メンバーに広い裁量を持たせることで連携コストを抑え、機動力を維持しやすくなります。さらに士業やコンサルティングといった顧客との信頼関係が競争優位につながる業種では、担当者個人の知識や対応力がサービスそのものの価値となるため、属人的な対応がむしろ強みになる場合もあります。

しかしながらこうした属人化が長期にわたって放置されると担当者が異動・退職した際に業務が停滞したり、顧客との関係が断たれたりといった重大なリスクが生じます。これを回避するためには属人的なノウハウを組織全体で共有・蓄積し、誰もが利用できる仕組みに変えていく体制づくりが不可欠です。

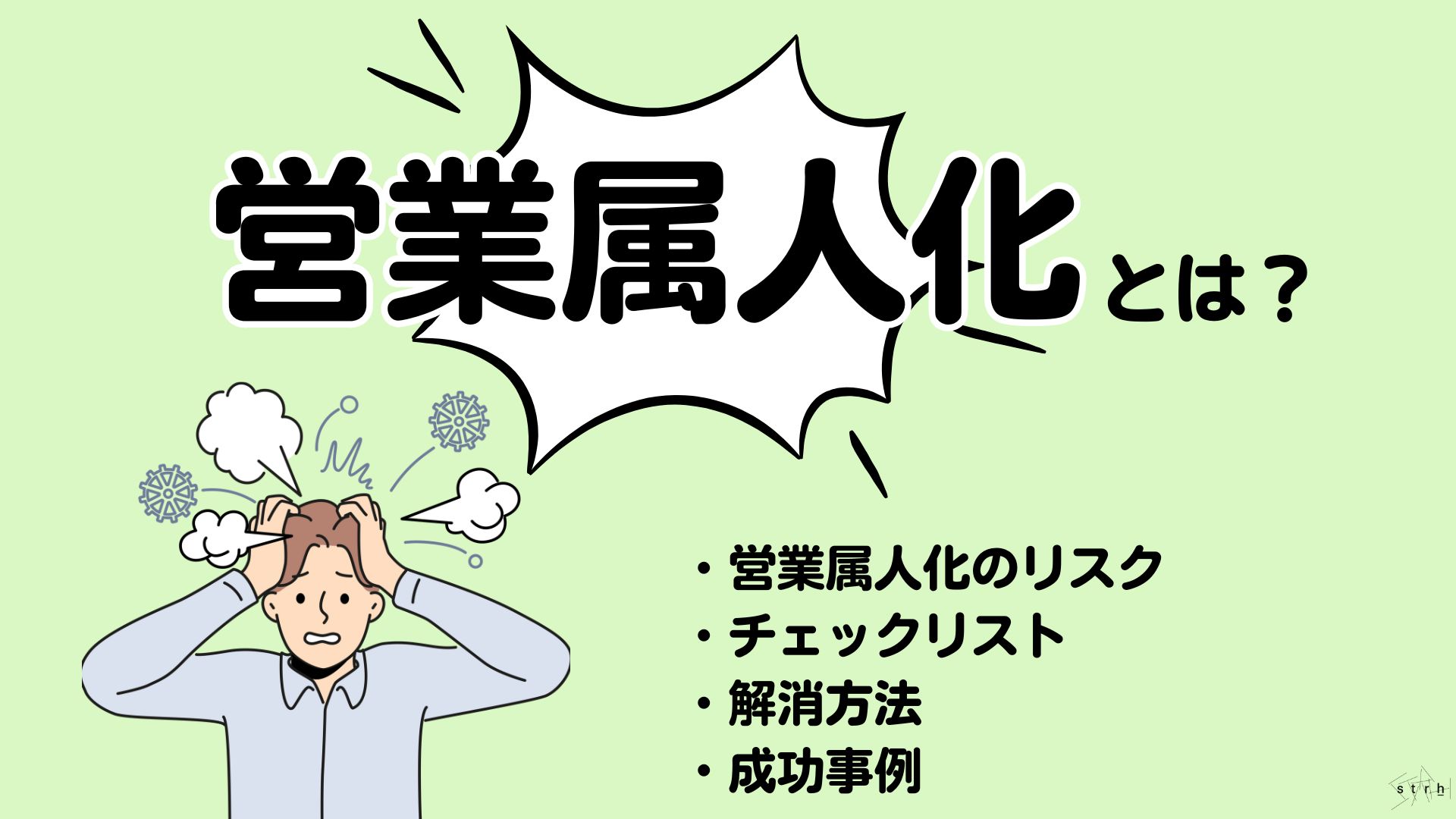

営業属人化はなぜ起こるのか?

営業属人化は担当者の意識や行動だけが原因ではありません。現場での情報共有が進まない背景には組織全体の仕組みや評価制度、マネジメントのあり方も深く関係しています。この章では属人化が起きやすくなる要因を「従業員側」と「管理者側」に分けて整理し、それぞれの視点から問題の本質を見ていきます。

従業員側の原因

営業属人化の背景には営業担当者一人ひとりの意識や行動に加え、情報共有や業務設計に関する構造的な課題が潜んでいます。ここでは現場の担当者の立場から属人化が生まれやすい具体的な原因を詳しく見ていきます。

情報を共有する仕組みが整っていない

営業担当者が自分のノウハウを記録したり共有したりする場がなければ、日々の経験が個人の中に蓄積されるばかりで、他のメンバーと共有されることはありません。たとえば顧客とのやり取りをSFA(営業支援ツール)やチャットに残すルールがなかったり、共有資料を保存する場所が整っていなかったりすると、属人化は自然と進んでしまいます。

営業プロセスの標準化が不十分

営業活動において提案内容や商談の進め方、フォローのタイミングなどが明確に定められていないと各担当者の判断に任される部分が多くなります。これにより営業の進め方にばらつきが生じ、成果が個人の手法に依存しやすくなります。標準的なプロセスがない状態ではナレッジの共有や改善も難しくなり、属人化が進行します。結果として組織全体での再現性や業務の引き継ぎが困難になります。一定の型や手順を設けることで、誰でも同じ質の営業活動を行える土台が必要です。

自身の評価を守りたい心理

営業担当者が自分のやり方や顧客情報を共有したがらない背景には、「成果が他人に奪われるかもしれない」という心理があります。特に評価制度が個人の売上に偏っている場合、その傾向は強くなります。情報を共有することで自身の成果や優位性が薄れると感じ、積極的な連携を避けるようになります。こうした心理的ブロックがあると属人化を解消する文化が根付きにくくなります。組織としてはチームで成果を出す評価基準に見直すことも重要です。

管理者側の原因

従業員側に属人化の要因がある一方で、それを見過ごしてしまう管理者の姿勢や制度設計にも問題があります。現場任せにしていたり、成果重視の評価制度をそのままにしていたりすると属人化はむしろ強化されてしまいます。ここでは管理者の立場における属人化の原因について整理していきましょう。

評価制度が個人主義に偏っている

営業担当者の評価が売上などの個人実績に偏るとチームへの貢献や情報共有といった行動が評価されにくくなりがちです。その結果、協力よりも競争を優先する空気が生まれ属人化が助長されます。成果を独占しようとする意識が強まり、ナレッジの分断が起こりやすくなるため、共有文化を築くには行動評価も取り入れることが必要です。個人実績を評価することは大切ですが、チーム全体の成果を意識させる必要がないというわけではありません。

属人化を問題として捉えていない

属人化は短期的には成果につながることもあるため、管理者がそれを「成功の証」と見てしまうケースがあります。しかし組織として再現性のある仕組みがない状態は、中長期的には大きなリスクとなります。担当者がいなくなったときに初めて問題が顕在化し、そのときには既に手遅れということも珍しくありません。

ITツールを導入しても活用されていない

属人化解消のためにITツールを導入している会社も多いかと思います。しかし、SFAやCRMなどの営業支援ツールは導入しただけでは効果を発揮しません。日常業務に活用されなければ、情報は蓄積されず属人的な運用のままです。操作が複雑だったり、ルールが曖昧だったりすると形だけの導入に終わります。現場の実態に即した設計と運用が不可欠です。継続的な教育と活用支援によりツール定着を図る必要があります。

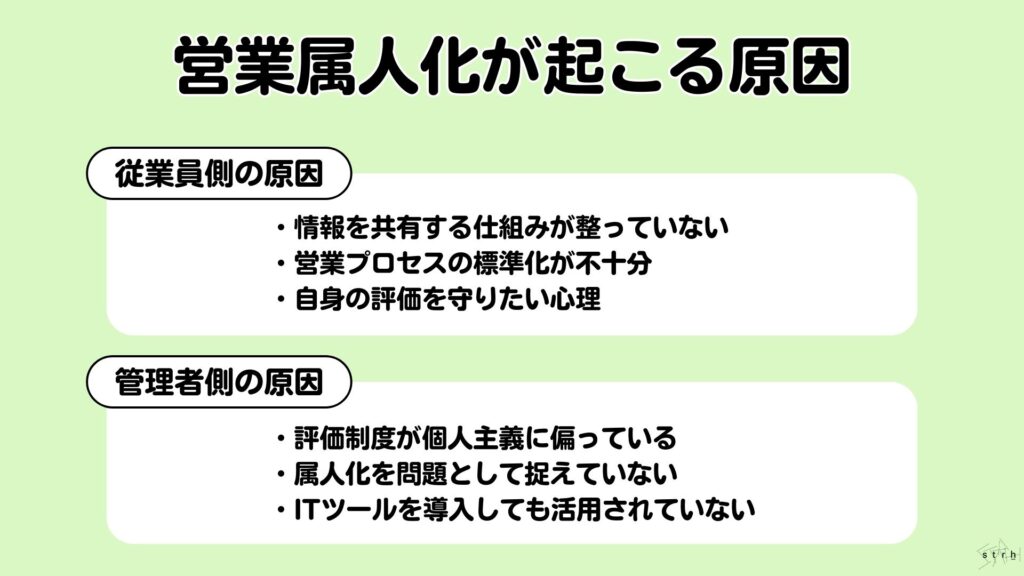

営業属人化のリスクとは?

属人化は「その人に任せれば安心」という表面的な安心感をもたらしますが、裏では大きなリスクを生んでいます。担当者が抜けたときに業務が止まったり、顧客との信頼関係が崩れたりするのはその一例です。ここでは、従業員・管理者・顧客それぞれにとって起こり得る具体的なリスクを紹介します。

従業員に起こるリスク

属人化によって最も直接的な影響を受けるのは現場で働く従業員自身です。業務負荷の偏りや成長機会の格差、不公平な評価体制、さらには離職へと繋がる深刻な問題へ発展します。そのためにも属人化が引き起こす従業員側のリスクを正しく理解し、早期に対策を講じることが求められます。

過度な業務集中による疲弊と離職

属人化が進むとどうしても特定の人に仕事が集中してしまいます。営業活動だけでなく問い合わせ対応や社内の調整役まで何でも引き受けることになり、気づかないうちに負担が膨れ上がります。この状態が長く続くと心も体も疲れ切ってしまい、やがては離職につながる可能性もあります。頼りにしていた人が突然抜けてしまうと会社にとって大きな痛手になります。

成長の機会格差とキャリア停滞

営業ノウハウや仕事のコツが特定の人だけのものになってしまうと周りの人が学ぶチャンスを失ってしまいます。特に新人や若手にとっては何をどう進めればいいのか分からず成長が遅れてしまいます。結果としてキャリアアップのチャンスを逃してしまい、個人だけでなく組織全体の成長も停滞してしまいます。

社内の評価バランスの崩壊

属人化が進むと成果が目立つ一部の営業担当者ばかりが評価されがちになります。その裏でチーム運営や事務処理などを支えるメンバーは軽視されやすく不公平感が生まれます。「自分の貢献が認められていない」と感じる人が増えると組織全体の士気が低下します。結果としてチームワークが崩れ、生産性にも悪影響が及びます。多様な貢献を正しく評価する仕組みが求められます。

ノウハウのブラックボックス化

営業のコツや顧客とのやり取りの工夫など大事なノウハウが一部の人にしか共有されていない状態を「ブラックボックス化」と呼びます。この状態では周りの人がノウハウを知ることができずチームとしての底上げができません。本人がいなくなったときに困るだけでなく、普段から「誰も再現できない」「引き継ぎできない」状態になってしまい組織全体の成長を止めてしまう大きなリスクになります。

管理者が抱えるリスク

営業属人化は現場だけでなく、管理者の判断や業務にも影響を与える重要な課題です。特定の人に業務が偏ると人員配置や戦略の見直しが難しくなり、組織の柔軟性が損なわれていきます。事態が表面化したときにはすでに手遅れというケースもあるため、未然に防ぐ意識が必要です。

営業戦略・人員配置の柔軟性が失われる

特定の顧客や業務を担当者任せにしていると、いざというときに人員配置や役割の見直しができなくなります。「この人しかできない」という状態は組織の柔軟性を大きく損ないます。たとえば人事異動をしたくても代わりが育っていなかったり、新しい施策を打ち出そうとしても現場が動けなかったりと、市場環境や組織方針の変化に対応できずチャンスを逃してしまうリスクも高まります。

育成・引き継ぎにかかるコストの増大

やり方やノウハウが整理されていないと新しく人を育てるたびに毎回ゼロから手探りで教える必要が出てきます。標準的な教育マニュアルがない分教える側の負担も大きく時間も労力もかかってしまいます。その結果育成担当者自身の本来の仕事が後回しになったり、教える品質にばらつきが出てしまいます。

属人化に気づけず、危機管理が遅れる

属人化は日常業務が「なんとなく回っている」ように見えてしまうため、管理者自身が問題に気づきにくいという厄介な特徴があります。しかし担当者が突然退職したり、体調不良で長期離脱したりすると初めて問題が表面化します。そのときには業務の内容も流れも分かる人がいない状態になり、対応が後手に回りがちです。本来なら小さなトラブルで済んだはずのことが大きな損失につながってしまう危険もあります。

顧客に発生するリスク

営業属人化の影響は社内にとどまらず、顧客との信頼関係にも悪影響を及ぼします。対応の質や情報の引き継ぎにばらつきが出ると、不満や解約といった問題につながりかねません。信頼を守るためにも顧客に与えるリスクを把握し、事前に備えることが重要です。

対応品質のばらつきによる不満

営業担当者ごとに提案のスタイルや説明の仕方が異なると顧客は対応の質にばらつきを感じやすくなります。特に法人営業では一貫性が欠けることで「この会社に任せて大丈夫か」という疑念を抱かれがちです。企業としての統一感が失われると信頼の土台が揺らぎます。それを防ぐために誰が対応しても同じ品質を提供できる体制が必要ですが、属人的な営業体制ではそれが実現できません。

関係性の断絶と信頼の低下

担当変更時に顧客が「一から説明しなければならない」と感じる場面は少なくありません。前任者の情報がきちんと引き継がれていないとスムーズな関係継続が難しくなり、顧客の手間が増えるほどストレスや不満が溜まりやすくなります。結果として信頼が損なわれ、解約や競合への乗り換えリスクも高まります。そのため、顧客との接点を属人化せず履歴を組織で管理する仕組みが欠かせません。

連絡や対応の遅延

情報が特定の営業担当に偏っているとその人物が不在時には対応が止まってしまいます。急ぎの相談やトラブル時にレスポンスが遅れると、顧客にとっては致命的な問題になります。特に重要度の高い案件では対応スピードが信頼そのものに直結するため、誰が対応しても同水準で動けるように、情報をチーム全体で把握しておく必要があります。属人化を放置するとこうした機会損失が継続的に起こり得ます。

営業属人化のチェックリスト

営業属人化は明確な指標がないと気づきにくい問題です。表面的には成果が出ていても見えないところで問題が進んでいるかもしれません。ここでは自社の営業属人化の度合いを簡易的に確認できるチェック項目をまとめているので、ぜひ確認してみてください。

属人化セルフチェック

以下の項目に「はい」と感じるものがいくつあるかを確認してください。

- 営業資料や顧客対応の情報が個人のパソコンやノートにしかない

- 営業マニュアルや手順書が存在しない、または使われていない

- 担当者が変わると、顧客から「一から説明しないといけない」と言われる

- 営業活動の内容が口頭や個別チャットだけで済まされている

- 売上などの成果だけが評価され、情報共有やチーム協力は重視されていない

- 新人教育が毎回現場任せになっていて教える人の負担が大きい

- 営業会議での情報共有が形式的で、実質的な内容が出ていない

チェック結果から見えてくること

■当てはまった項目数:0〜2項目

今のところ属人化の心配は少ない状態です。大きな問題はなさそうですが念のため定期的に見直しておくと安心です。

■当てはまった項目数:3〜5項目

属人化の兆候があります。このあたりで一度普段の営業のやり方を見直してみるとよいかもしれません。

■当てはまった項目数:6〜7項目

属人化がかなり進んでいる可能性があります。このままだといざというときに対応できない状況になるかもしれません。急にすべてを変える必要はありませんが、まずは今どこに偏りがあるのか整理するところから始めましょう。

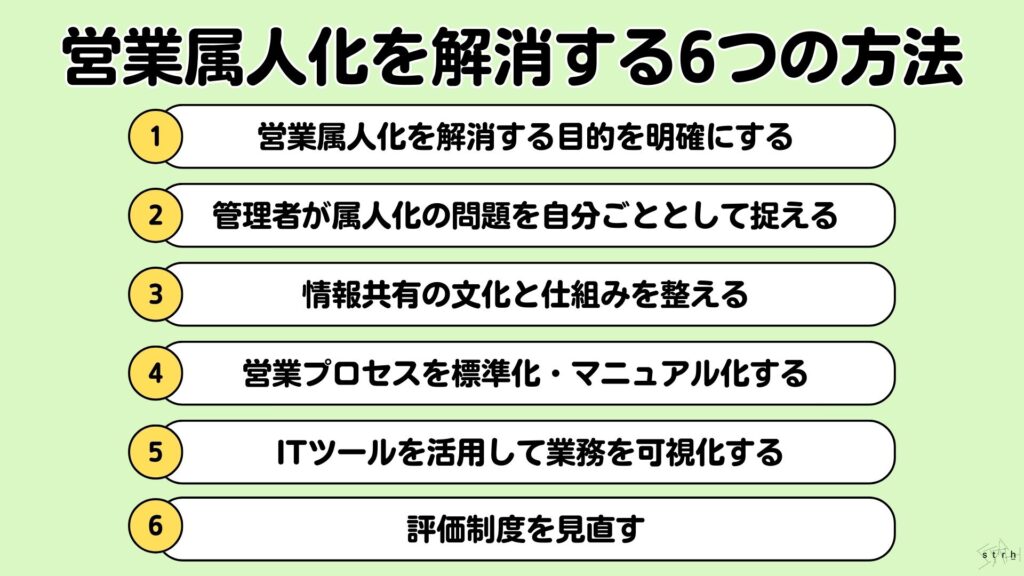

営業属人化を解消する6つの方法

前章のチェックの結果、属人化の兆しが少しでも見えたなら早めの対策が大切です。時間が経つほど状況は複雑になり、解消にも余計な労力がかかってしまいます。では何から始めればいいのか。ここでは営業属人化を防ぐためにすぐ取り組める6つの方法を具体的なステップとあわせて紹介します。

1. 営業属人化を解消する目的を明確にする

営業の属人化を解消するためには、まず「なぜそれに取り組むのか」という目的をチーム全体でしっかりと共有することが出発点となります。目的が明確であればあるほどメンバー一人ひとりの動きが揃いやすくなり、組織として一貫した対応が取りやすくなります。そのためにはまず過去に担当者の退職や異動によって業務が滞った経験や、現在抱えている課題についてチームで振り返る場を設けることが有効です。

こうした具体的な出来事を通じて属人化がもたらすリスクを捉え、問題意識を全員で共有できます。そのうえで「誰が対応しても同じ品質の営業ができる体制を作りたい」といった共通の目的を言語化し、メンバー全員が納得できるゴールとして定めていきます。

ただし目的を一度掲げただけでは浸透しません。定例ミーティングや日常のコミュニケーションの中で繰り返し伝えることで、属人化の解消という意識を業務の中に定着させていくことが重要です。

2. 管理者が属人化の問題を自分ごととして捉える

属人化の問題を解消するためには現場任せにするのではなく、まず管理者自身がその重要性を深く理解し「自分の責任」として主体的に取り組む姿勢を持つことが欠かせません。現場に任せきりでは対策が場当たり的になり、根本的な改善にはつながらないからです。

まず取り組むべきはどの業務や顧客対応が特定の担当者に依存しているのかを洗い出し、情報をリスト化して属人化リスクを見える化することです。リスクの所在が明らかになれば具体的な改善の優先順位も立てやすくなります。加えて管理職向けに属人化の影響や対策方法を学べる研修やワークショップを実施することで、現場で必要とされる具体的な手段を身につける機会を提供します。またチームや部門のKPIに「属人化解消」の観点を取り入れ、ナレッジ共有や業務の分散といった取り組みも評価対象とすることで、実行力を後押しできます。さらにこうした取り組みが継続されるように定期的に属人化対策の進捗を確認し、必要に応じてフィードバックや軌道修正を行う体制を整えることが重要です。管理者の意識と行動が属人化解消の成否を左右すると言っても過言ではありません。

3. 情報共有の文化と仕組みを整える

営業の属人化を防ぐためには情報が一部の人に偏らないよう共有の文化と仕組みを組織として整えることが重要です。多くの属人化は「誰かの頭の中にしかない情報」が原因であり、日々のやりとりや工夫をチーム内に蓄積し誰でも活用できる状態にしておくことが解決の鍵になります。まずはどのような情報を、どの頻度で、どの形式で共有するのかといったルールを明文化し習慣として定着させる必要があります。その上で社内Wikiや共有ドライブなどでナレッジを保管・検索できる仕組みを整備し、必要な情報に迷わずアクセスできる環境をつくることが求められます。

また営業会議などの定期的な場で成功事例や失敗事例を共有し合う時間を設けることで、ナレッジの共有を日常業務に組み込んでいく工夫も効果的です。さらに情報共有や記録の取り組み自体を評価基準に組み込むことで個人任せにせず、組織全体で共有文化を根付かせていくことが可能になります。

4. 営業プロセスを標準化・マニュアル化する

営業の質を安定させるためには属人的なやり方に頼るのではなく、営業プロセスの標準化とマニュアル化が不可欠です。営業担当ごとにやり方が異なると成果にばらつきが生じやすくなりますが、共通の基本フローを整備することで誰が担当しても一定の成果を出しやすい体制をつくることができます。

まずはトップ営業の行動や工夫を分析し、それを個人の感覚に頼らない「型」として言語化することが第一歩です。次にその型をベースに営業プロセスを標準化し誰でも理解・実践できるようにマニュアル化します。さらに伝わりづらい部分については動画やE-learningなど視覚的な教材を活用することで、新人教育や習熟の効率を高めることができます。そして作成したマニュアルや営業プロセスは一度きりで終わらせず、定期的に現場の声をもとに見直し常に改善し続けることで、より実践的で有用なものへと進化させていくことが重要です。

5. ITツールを活用して業務を可視化する

営業の属人化を解消するうえでITツールの活用によって業務を可視化することは非常に効果的です。営業活動が個人の中で完結している状態では誰がどの案件をどう進めているのかが見えにくく、仕事の偏りや対応の抜け漏れに気づきにくくなります。

そこでSFAやCRMといった営業支援ツールを導入し顧客情報や商談履歴を一元管理できる仕組みを整えることで、業務の透明性が高まり担当者が変わってもスムーズに引き継ぐ環境が実現します。ツールの導入後は営業メンバーが継続的に使いこなせるように、研修や操作サポートなどのフォロー体制を整えることが必要です。また日常の業務フローとツールの使用を自然に結びつけ、運用が手間にならない仕組みを作ることで定着率も向上します。さらにツールの活用状況を定期的に分析し、使われていない機能や活用が進まない領域には改善策を講じるなど継続的な運用改善も忘れてはなりません。

ITツールの選定方法

ツールを選定する際にありがちなのが「機能が多い=優れている」と考えてしまうことです。しかし実際にはどれだけ多機能でも現場で使いこなせなければ意味がなく、かえって業務負担を増やすだけになることもあります。属人化対策としてツールを導入するのであれば「誰でも」「ストレスなく」「日常業務の中で自然に使える」ことが何よりも重要です。そのためには以下の観点から慎重に検討しましょう。

①課題の明確化

まずは自社の営業活動のどこに属人化が起きているのかを整理することが第一歩です。たとえば顧客情報を担当者が個人のPCやスプレッドシートで管理していて他のメンバーが閲覧できない、商談の進め方に統一感がなくどの段階で何をすべきかが曖昧、といった具体的な課題を洗い出します。課題が明確であればどの機能が必要かも自ずと見えてきます。

②導入目的の整理

課題を整理したらツール導入によって何を解決したいのかを明文化します。営業活動の進捗管理を一元化したい、顧客対応の履歴を可視化して誰でも引き継げるようにしたい、ナレッジを集約してチーム全体のスキルを底上げしたいなど、目的が明確であれば選定段階での判断軸がブレません。また現場メンバーにも導入意図を伝えることで定着への理解と協力も得やすくなります。

③ツール選定の評価軸

比較検討の際には「機能」よりも「使いやすさ」「習慣化のしやすさ」「既存システムとの連携性」といった実務視点での評価が重要です。たとえばUIが直感的で入力の手間が少ないか、モバイル対応で外出先でも操作しやすいか、SlackやGoogle Workspaceとの連携が可能か、といった観点で選ぶことで日常業務への定着率が大きく変わります。現場が無理なく使えることが属人化解消への第一歩です。

④代表的なツール例

属人化対策に使えるツールとしてはCRM領域では「Salesforce」が有名で、営業活動の可視化・自動化に強みがあります。「eセールスマネージャー」は日本企業向けに最適化されており操作性の高さとサポート体制に定評があります。またナレッジ共有には「Notion」や「Confluence」などが活用されており、営業資料・トークスクリプト・成功事例などをチーム全体で管理するのに有効です。導入前には必ずトライアルを活用し実際の業務にフィットするかを確認することも忘れてはいけません。

Salesforce(セールスフォース)とは?製品群や機能、メリット・デメリットを簡単に解説!

6. 評価制度を見直す

営業組織において属人化を防ぐためには売上といった数値だけでなく、日々の行動やチームへの貢献を正しく評価する仕組みを整えることが重要です。売上重視の評価制度ではどうしても個人プレーが優先され情報共有や他メンバーの支援といった協力行動が後回しにされがちです。そこで個人の成果だけでなくチーム全体の目標達成や連携への貢献も評価対象に含めると、自然と協力し合う文化が育まれます。特にナレッジの共有や他者へのフォローといった日頃の行動を評価指標に加えることで、属人化を防ぐ行動が当たり前のものとして定着していきます。

またSFAやCRMなどの営業支援ツールを活用することで、共有された情報や支援履歴を可視化し定量的に評価することも可能になります。さらに定期的な1on1やフィードバックを通じて個々の行動を振り返り、良い取り組みを強化し、改善すべき点には早期に気づけるような運用も欠かせません。こうした多面的な評価制度によってチーム全体の力を引き出す文化が根付き、属人化のリスクを大きく低減することができます。

営業属人化の解消に成功した企業事例

ここまで属人化の要因やリスク、具体的な対策について整理してきました。では実際に他社は属人化の課題をどう乗り越えているのでしょうか。ここでは営業活動の仕組み化、営業プロセスの見直し、ナレッジ共有、評価制度の改革といった取り組みを通じて、属人化の解消に成功した企業の事例をご紹介します。

老舗食品メーカーで属人化を解消し営業活動を仕組み化した事例

鯖寿司や昆布巻きといった和惣菜を手がける老舗食品メーカーの株式会社三徳では、経営者自身が営業を兼務しており、商談の進捗情報が社内で共有されていない状態が課題でした。また展示会で獲得した見込み顧客へのアプローチも滞り、機会損失が発生している状況が続いたため、同社はSalesforceの導入を決断しました。ストラの支援のもと営業プロセスの洗い出しとSFA上での業務ルールの明確化を短期間で実施し、リード管理や商談状況を可視化したことで、情報共有が進み営業の属人化が解消できました。また、担当の変更や急な対応にも柔軟に対応できる体制が整い、機会損失の減少や大型案件の獲得といった成果にもつながりました。

“属人化”を脱却し営業を強化する – Salesforceを活用した営業活動の仕組化をご支援

ナレッジ共有ツールで営業ノウハウを見える化

営業チームではこれまでトップ営業のやり方を「見て覚える」慣例になっており、経験の浅いメンバーがなかなか成果を出せないという課題を抱えていました。提案資料やトーク内容、ヒアリングの工夫といったノウハウが属人化していたため育成にばらつきが生じ、立ち上がりのスピードにも差が出ていたのです。そこで改善策として社内のナレッジ共有ツールであるNotionを導入し営業に関するあらゆる情報を一箇所に集約しました。具体的には提案資料やトークスクリプト、ヒアリングのポイントなどを整理し、特に成果を上げているトップ営業の行動を項目ごとに言語化、さらに毎週の営業会議で新たに共有されたナレッジを紹介しチーム内での活用と定着を促しました。その結果新人の立ち上がりが早くなり、個人差に頼らない安定した営業力の向上が実現しました。

営業プロセスの標準化で成果を再現可能に

あるSaaS企業では担当者によって商談の進め方や提案内容にばらつきがあり、それが顧客満足度や受注率の差につながっていました。営業の成果が個人の経験や感覚に依存していたため組織としての再現性に欠ける状態でした。こうした課題を解消するため同社では営業プロセスの標準化に取り組みました。まず商談を6つのステージに分け、それぞれの段階で何を行うべきかを明確に定義し、営業メンバー全員が同じフローで商談を進められるようにしました。加えて、各ステージに必要な提案資料やトーク例をテンプレートとして整備し、誰でも一定の品質で顧客対応ができる環境を構築しました。さらに案件の進捗状況を営業会議で定期的に確認し、標準フローから逸脱していないかをチェックすることで、継続的な改善と徹底を図っています。これにより、営業活動の質が均一化され、成果の安定化と属人化の解消に成功しました。

評価制度を見直し、共有と育成を促進

ある企業では営業成果の評価が売上指標に偏っていたため、営業同士の連携やナレッジの共有がほとんど行われず情報が個人の中に閉じたまま属人化が進んでいました。このような状況を改善するため同社は評価制度の見直しに着手し、「個人で成果を出した人だけが評価される」という風土の転換を図りました。具体的には社内の情報共有量を可視化できるよう、ナレッジの投稿件数や共有内容を記録として残し、数値的に貢献度を把握できる仕組みを導入しました。また後輩の育成や日常的な支援活動もチーム貢献として正式に評価対象とし、個人プレーだけでなく協力行動を促すようにしました。さらに半期の評価時には「誰にどのような支援をしたか」「どんな知見を共有したか」を記入する報告シートを用いることで、日々の行動がきちんと評価に反映されるよう整備しました。こうした制度の見直しによって社内には「共有することが当たり前」という文化が徐々に定着し、情報の抱え込みが自然と解消されていきました。

まとめ

営業属人化は情報やノウハウが個人に偏ってしまうことで起こります。そのままにしておくと引き継ぎの混乱や顧客対応の遅れ、人材育成の停滞など、組織全体にさまざまな影響を及ぼします。

本記事では属人化が起きる背景から、現場や管理層が抱えるリスク、チェックリストを使った現状の見直し方法、そして実践的な解消ステップまでを紹介してきました。さらに実際に対策を進めて成果を上げた企業事例も取り上げ再現性のあるアプローチをお伝えしました。

少しでも「うちの営業も当てはまるかもしれない」と感じた場合はぜひできるところから一つずつ見直してみてください。情報を共有しやすくする、プロセスを統一する、評価の基準を見直す。そうした一つ一つの行動がチーム全体で成果を出せる強い営業組織をつくる第一歩になります。

営業属人化を防ぐためには個人に依存しない仕組みと、継続的に活用できるITツールの導入・定着が不可欠です。

ストラでは、Salesforceの導入設計から運用定着まで、企業ごとの課題に合わせたITコンサルティング支援を提供しています。営業活動が属人化していて拡販や引き継ぎがうまくいかない、営業改革を進めたいが社内にノウハウがなく進め方が分からない、CRM導入に興味はあるがコストや手間がネックといった課題でお悩みの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

また、ストラのSalesforce導入支援や定着化支援について、さらに詳しく知りたい方はこちらのページで紹介しています。

営業属人化についてのお困りごとはプロにご相談ください

- 営業担当ごとにやり方がバラバラで、チームとして成果を安定させられない

- 特定の担当者が抜けた途端、商談が止まり顧客のやり取りが止まった

- 営業ノウハウの見える化や共有ルールづくりで、どこから手を付ければよいかわからない

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀

大学卒業後、株式会社TBI JAPANに入社。株式会社Paykeに取締役として出向し訪日旅行者向けモバイルアプリ及び製造小売り向けSaaSプロダクトの立ち上げを行う。

アクセンチュア株式会社では大手メディア・総合人材企業のセールス・マーケティング領域の戦略策定や業務改革、SFA・MAツール等の導入及び活用支援業務に従事。

株式会社Paykeに再入社し約10億円の資金調達を行いビジネスサイドを管掌した後、Strh株式会社を設立し代表取締役に就任。

▼保有資格

Salesforce認定アドミニストレーター

Salesforce認定Marketing Cloudアドミニストレーター

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagementスペシャリスト

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント

Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント

Salesforce認定Data Cloudコンサルタント