Salesforceの商談とは?基本設定からフェーズ管理・分析まで徹底解説!

この記事でわかること

- Salesforceの商談とは

- なぜSalesforce商談の設計が重要なのか?

- Salesforce商談の使い方と設定方法

- Salesforce商談データの活用法

- よくある質問とつまずきポイントを解決

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀

Salesforceの導入や活用のお困りごとはプロにご相談ください

- 商談フェーズや確度の設定方法が分からない

- 商談データを売上予測やレポートに活かせない

- 商談情報が属人化し、チームで共有できない

Salesforceを導入したものの、「商談」の使い方や設定に迷っていませんか?

フェーズ設計や確度の違い、商談商品との関係性、レポートや売上予測との連携方法など、知っておくべきポイントは多岐にわたります。

特にSalesforce初心者にとっては、「そもそも商談とは何か?」という基本から、「どの項目をどのように設定すべきか」といった実践的な内容まで、全体像を体系的に把握することが難しいと感じる方も少なくありません。

本記事ではSalesforceの「商談」オブジェクトについて、役割や標準項目といった基礎から、設定方法・活用法・レポート連携までを段階的に丁寧に解説します。図解やステップ形式を用いながら、初学者にもわかりやすく、かつ管理者や営業企画担当者にも実務で役立つ実践的な内容を盛り込みました。

この記事を読むことで、Salesforce商談の構造と活用方法が明確になり、自社の営業プロセスに最適化された商談管理ができるようになります。ぜひ最後までご覧ください。

まずはSalesforceの基本的な使い方から知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

Salesforce(セールスフォース)とは?製品群や機能、メリット・デメリットを簡単に解説! | Strh株式会社(ストラ)

【完全ガイド】Salesforceの使い方|初心者向け基本操作から応用テクニックまで解説 | Strh株式会社(ストラ)

目次

Salesforceの商談とは?

Salesforceにおける「商談」は、営業活動の中心となるオブジェクトであり、見込み案件を管理するための基盤です。営業担当者がアプローチしている顧客との取引に関する情報や進捗を一元的に記録・可視化でき、営業プロセスの最適化や売上予測の精度向上に大きく寄与します。

本章ではSalesforceにおける商談の役割、標準項目の意味、リード・取引先など他オブジェクトとの関係性について、初心者にもわかりやすく解説します。

Salesforceの商談の役割とは?

Salesforce商談は単なる「案件の登録機能」ではなく、営業活動全体を支える中核的な役割を果たします。具体的には売上予測に基づいた営業戦略の立案や各フェーズの進捗状況に応じたマネジメント、さらには商談チームによる情報共有と役割分担といった組織的な営業活動の円滑な運営に直結します。

また失注や成約の理由を記録・可視化することで、営業プロセスの振り返りや改善にも活用できます。例えば営業マネージャーがパイプライン全体の状況を確認したり、経営層が月次の売上予測を立てる際にも判断の基盤となるのが商談データです。

つまりSalesforce商談は営業現場と経営判断の両方をつなぐ「情報のハブ」として、全社的に活用される重要な情報資産であるといえます。

Salesforce商談の標準項目とその意味

Salesforceの商談オブジェクトには、あらかじめ用意された「標準項目」が存在します。以下は代表的な項目です。これらの項目を正確に理解し入力することで、商談の進捗や重要度が明確になり、組織全体での案件管理がスムーズになります。

| 項目名 | 意味 |

|---|---|

| 商談名 | 案件のタイトル(例:「A社向け 提案案件」) |

| 取引先 | この商談に紐づく企業情報 |

| 金額 | 受注見込額、または見積金額 |

| 完了予定日 | 取引が成立する予定日 |

| フェーズ | 商談の進捗状況を示すステータス(例:提案済み、交渉中) |

| 確度(パーセンテージ) | 成約の可能性を数値で表したもの |

リード・取引先・責任者との違いと連携構造

Salesforceにおける商談オブジェクトは、「リード(Lead)」「取引先(Account)」「取引先責任者(Contact)」といった他の基本オブジェクトと密接に連携しています。これらの関係性を正しく理解することで、商談を含む全体的なデータ構造を把握しやすくなります。

まず「リード」は一般的にはまだ商談に至っていない見込み顧客の情報を管理するオブジェクトであり、営業活動の初期段階で使用されます。リードから商談に発展するタイミングで、「リードの転換(リードコンバージョン)」という操作を行うと、自動的に取引先、取引先責任者、商談の3つのオブジェクトが生成されます。

これにより見込み顧客の情報が、実際の案件管理や顧客管理にスムーズに移行される仕組みです。

「取引先」は企業単位の情報を管理するオブジェクトであり、すべての商談は必ずいずれかの取引先に紐づきます。また「取引先責任者」はその企業内で実際にやり取りを行う担当者の情報を扱うオブジェクトで、商談の進行は主にこの責任者とのコミュニケーションをベースに進められます。

このように商談は複数のオブジェクトとの関連を持つため、それぞれの役割と連携構造を理解することが、Salesforceを正しく運用するための第一歩となります。

リードの取引開始とは?Salesforceリード項目の各オブジェクトへのマッピング方法を解説

なぜSalesforce商談の設計が重要なのか?

Salesforceで商談オブジェクトを活用するにあたり、初期の段階で設計方針を明確にしておくことは極めて重要です。なぜなら商談は営業活動の中核であり、設定内容によって案件の進捗管理・売上予測・チーム運用・データ分析のすべてに影響を及ぼすためです。

設計が曖昧なまま運用を始めてしまうと正しいデータ収集ができなかったり、現場との認識にズレが生じたりといった課題が発生します。本章では、商談設計が営業プロセスや売上予測にどのようなインパクトを与えるかを3つの観点から解説します。

商談フェーズが営業プロセスに与える影響

Salesforceでは商談に「パス(進捗ステータス)」を設定することができます。商談パスは一般的には「フェーズ」とも呼称されることも多いですが、フェーズは見込み案件がどの段階にあるのかを表す重要な指標であり、ヒアリング中や提案済み、交渉中、成約など各企業の営業プロセスに応じたステージを設定できます。

このフェーズ設計が不明確な場合、現場では進捗の判断基準がバラバラになり、営業報告の精度が低下します。逆に業務フローと連動したフェーズを明確に定義しておけば、マネージャーが進捗をリアルタイムで把握できるほか、フェーズごとの課題を分析して改善アクションに結びつけることが可能になります。

Salesforceではフェーズを正しく設定・活用することが、営業現場の再現性ある運営とマネジメントに直結するのです。

Salesforceのパスとは?設定方法や活用事例について詳しく解説

商談の「確度」設定が売上予測に直結する理由

商談には各フェーズごとに「確度(パーセンテージ)」を設定できます。これはその案件が成約する可能性を数値で表したものであり、Salesforceではこの確度に基づいて売上予測(フォーキャスト)を自動計算します。

例えば見積金額100万円の商談が確度50%の場合、予測売上には50万円としてカウントされます。つまり確度の設計と運用が正確であればあるほど、将来的な売上の見込み精度も高まり、経営判断や目標設定の質も向上します。確度の初期値はSalesforceの設定画面から柔軟にカスタマイズ可能です。

Salesforceの売上予測とは?設定方法や注意点など使い方を徹底解説

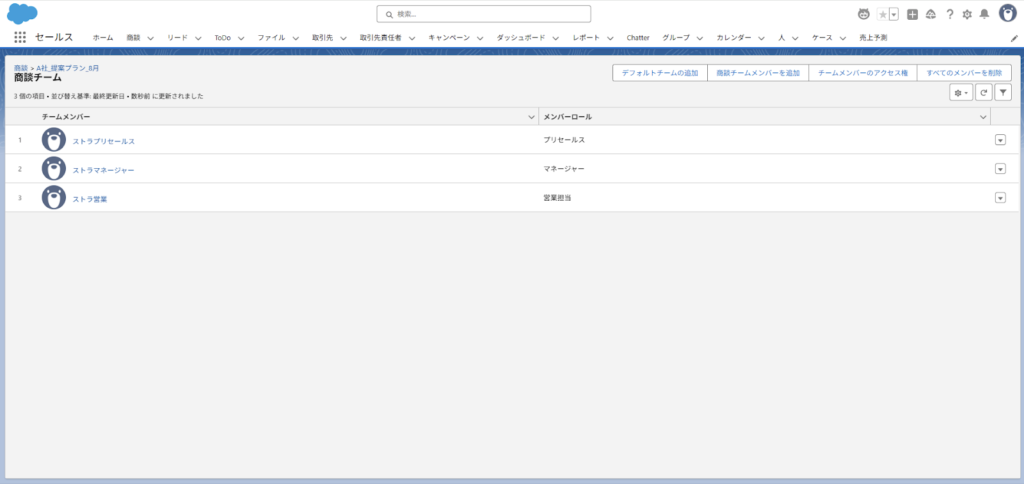

商談チームの活用による情報共有と責任明確化

商談が複数人で進行する案件においては、「商談チーム」の機能を活用することで担当者の役割を明確にしたり、情報共有の抜け漏れを防いだりすることができます。

例えば営業担当、プリセールス、マネージャーといった複数の関係者を商談に紐づけ、それぞれに役割を設定することで、誰がどの業務を担っているかが一目でわかるようになります。また共同編集やコメント共有も可能になるため、Salesforce上でのチーム内連携がスムーズに行えます。

このように商談の設計をしっかりと行うことは、個人依存の属人化を防ぎ、組織的な営業力の強化にもつながるのです。

Salesforce商談の使い方と設定方法

Salesforceを初めて使うユーザーにとって「商談をどこから、どのように作成し、設定すればよいのか」は大きな壁となります。商談の新規作成から一括処理の操作、フェーズや確度の詳細設定、商談商品の登録、さらにはチーム共有の設定まで、商談管理に関わる操作は多岐にわたります。

本章ではSalesforce初心者でも確実に商談を設定・活用できるよう、各操作をステップ形式で解説します。

Salesforceの商談の作成方法と初期設定

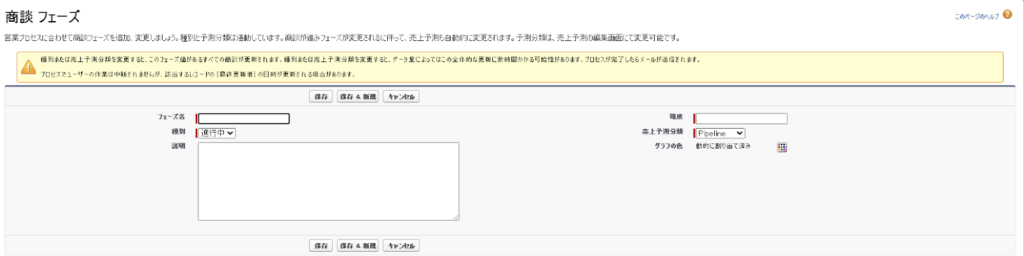

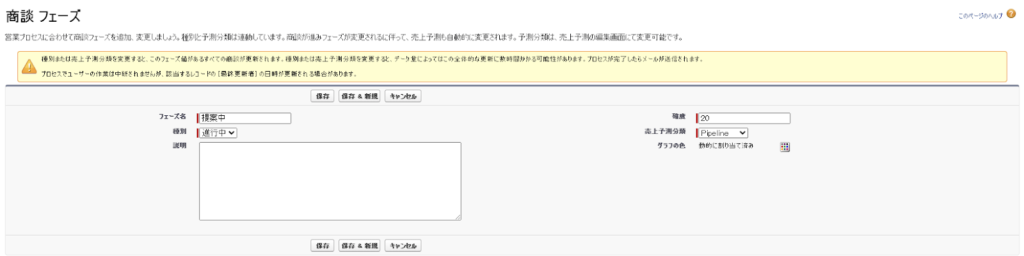

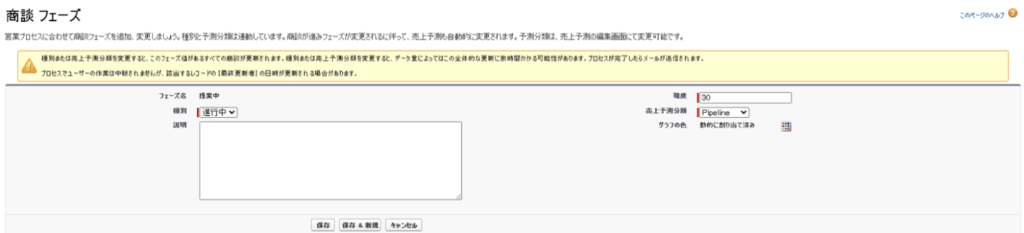

フェーズの設定方法

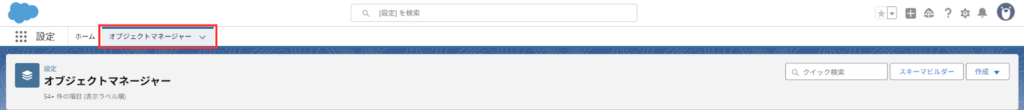

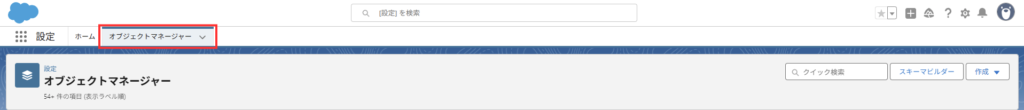

1.画面右上の歯車アイコンから「設定」をクリック

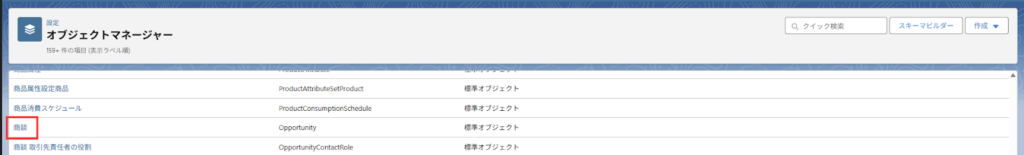

2.「オブジェクトマネージャ」を開き、「商談」を選択

3.左メニューから「項目とリレーション」をクリックし、「フェーズ」を選択

4.新しいフェーズを追加する場合は「新規」ボタンを押し、以下を入力

5.フェーズ名など入力

6.内容入力

・ステージ名(例:提案中、交渉中、成約)

・確度(%)

・稼働状況(有効/無効)

・成約状況(成約済み/失注/進行中)

7.フェーズの選択項目に追加される

こうして設定したフェーズは、商談作成画面の「フェーズ」選択リストに反映されます。フェーズ名と確度は、営業戦略や売上予測の根拠となるため、初期段階での明確なルール定義が必須です。

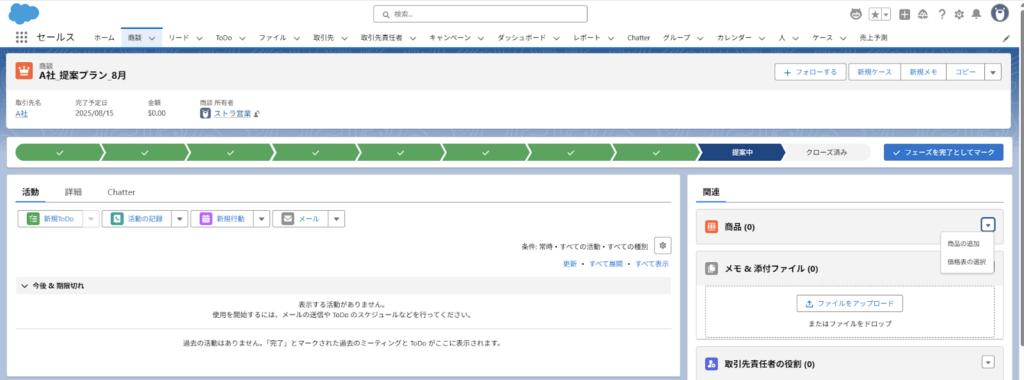

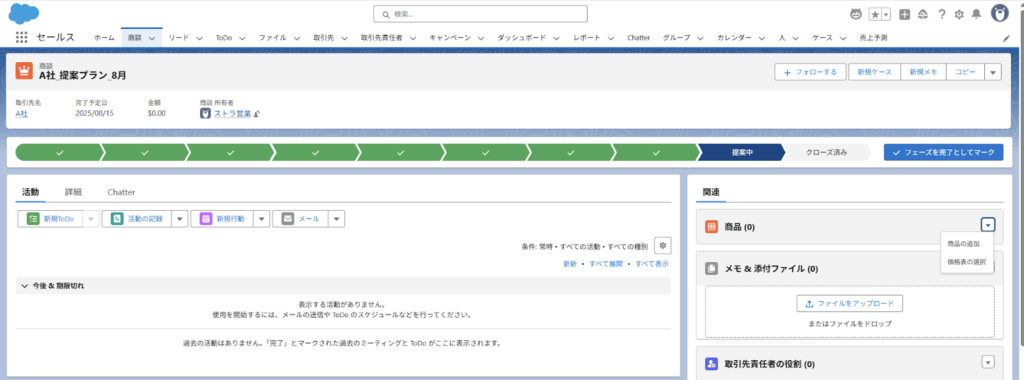

商談の作成手順

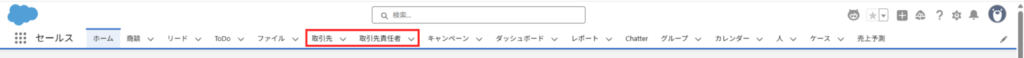

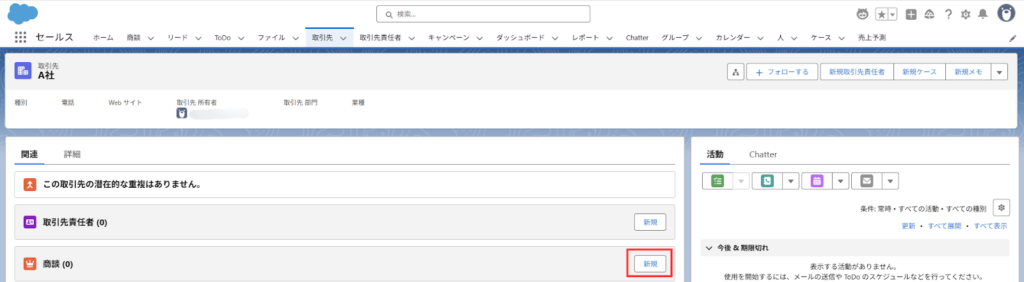

1.ナビゲーションバーから「取引先」または「取引先責任者」を開く

2.商談の「新規」ボタンをクリック

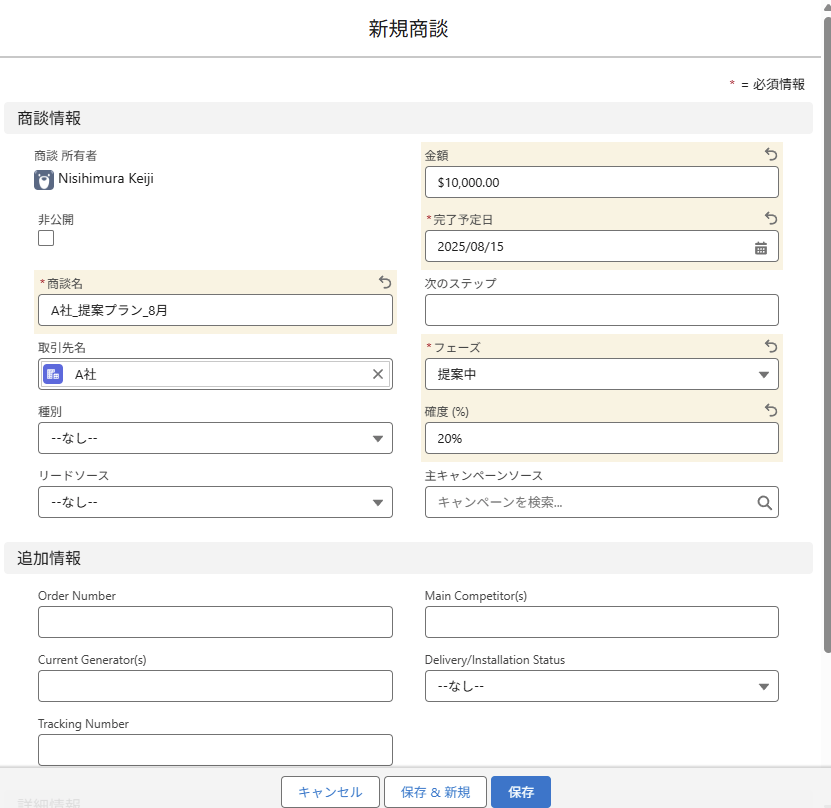

3.商談作成フォームに以下の内容を入力し、保存をクリック

・商談名:A社_提案プラン_8月など

・取引先:自動反映 or 手動選択

・金額:予測金額を入力

・完了予定日:カレンダーから日付を選択

・フェーズ:営業プロセスに応じて選択

商談フェーズの確度の設定方法

Salesforceでは、各フェーズに対して「成約確度(%)」を設定できます。以下はフェーズと確度を管理する手順です。

1.「設定」>「オブジェクトマネージャ」をクリック

2.対象オブジェクトとして「商談」を選択

3.左側のサイドバーから「項目とリレーション」を選択

4.フェーズ項目を選択

5.各フェーズ名と対応する確度(例:提案中 → 30%)を入力

フェーズごとの進行条件とゴール例

Salesforceでは各フェーズに対して「どのような状態になれば進行してよいか」「何を達成すれば次のステージに進めるか」といった進行条件とゴールを明確に定義することで、商談の運用精度が格段に高まります。

これを曖昧なまま運用すると営業担当者によって判断基準が異なり、案件の進捗管理にばらつきが生じます。あらかじめ共通のルールを定めておくことで、進捗判断の基準が統一され、予測や分析の信頼性が向上します。

▼パス(フェーズ)設定例

| フェーズ名 | 進行状況 | ゴール目安 |

|---|---|---|

| ヒアリング | 顧客から課題やニーズのヒアリングが完了している | 初期提案や資料の送付準備が整っている |

| 提案中 | 提案書・見積書などの商談資料を顧客へ提示済み | 提案内容に対する顧客からのフィードバックを取得 |

| 交渉中 | 価格・納期・条件などの調整フェーズに入っている | 契約条件への合意、最終調整の完了 |

| 成約 | 契約書の回収・発注書の受領が完了している | 商談クローズ、システム登録・請求準備など次フェーズへ移行 |

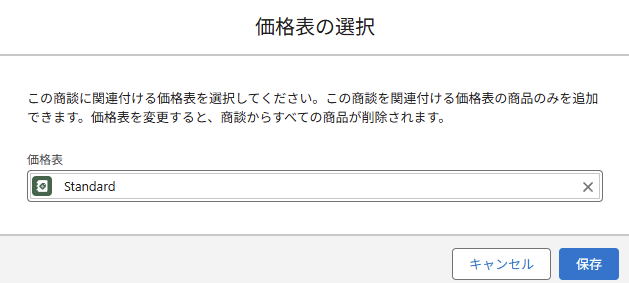

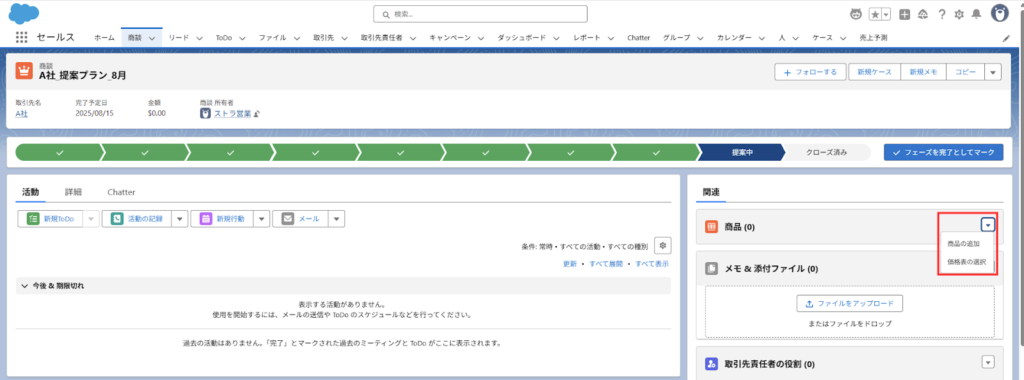

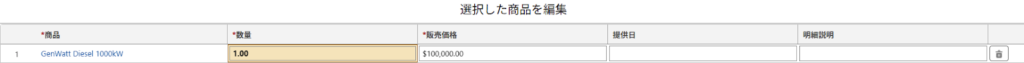

商談商品の価格表の管理方法

複数の商品やサービスを扱う場合、商談に「商談商品(製品)」を登録することで、単価×数量による詳細な売上計算が可能になります。

1.商談画面を開く

2.使用する価格表を選択(例:スタンダード価格)

3.「商談商品」関連リストから「商品の追加」をクリック

4.商品名・数量・単価などを入力

5.「保存」ボタンをクリックして登録完了

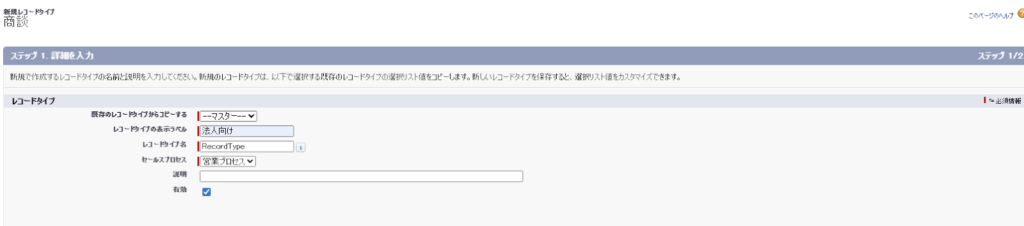

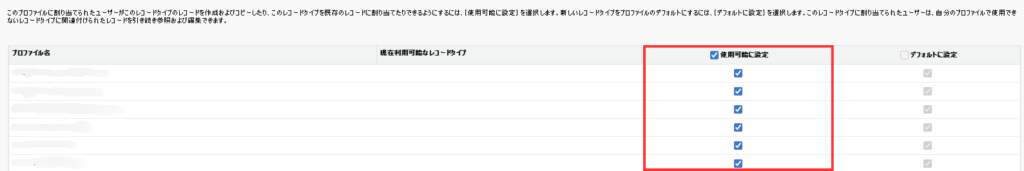

レコードタイプ別にフェーズを分ける方法

業種や取引形態によって異なる営業フローがある場合、レコードタイプを活用すると効果的です。

1.「設定」>「オブジェクトマネージャ」をクリック

2.対象オブジェクトとして「商談」を選択

3.「レコードタイプ」を選択し、「新規作成」をクリック

4.フォームに以下を入力

・レコードタイプ名(例:法人向け、個人向け)

・使用する営業プロセス(=フェーズ群)を選択

5.必要に応じて、表示レイアウトを設定し「保存」

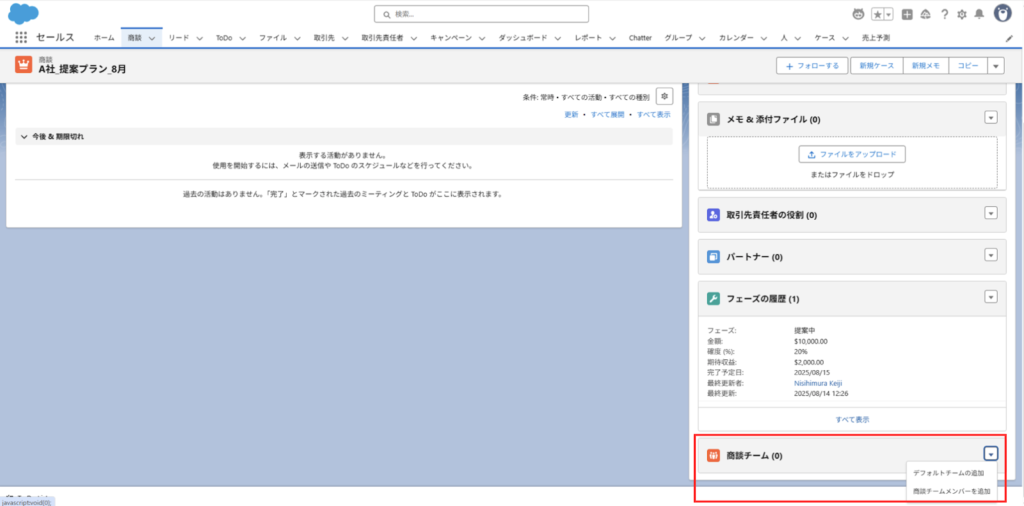

商談チームの作成と共有設定

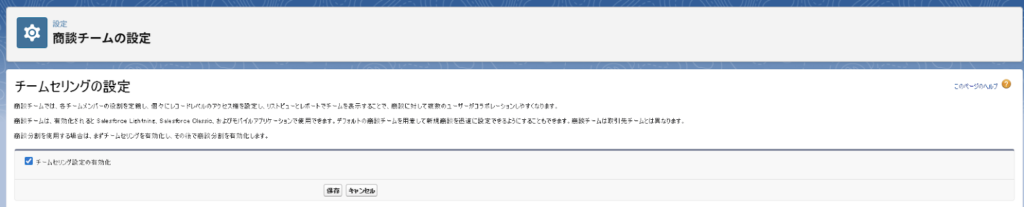

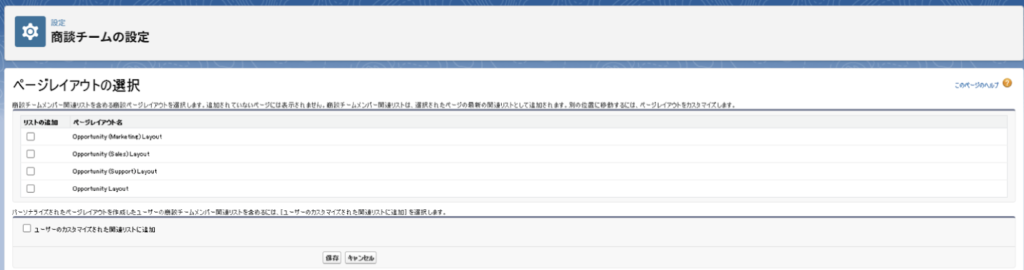

複数人で1つの商談を管理する場合、「商談チーム」機能で関係者を明確にできます。まず設定を行う前に以下の2点の操作が必要です。

・商談チームの有効化が必要

1.[設定] の [クイック検索] ボックスで [商談チームの設定] を検索

2.[チームセリング設定の有効化] を選択

・商談チームページレイアウト選択

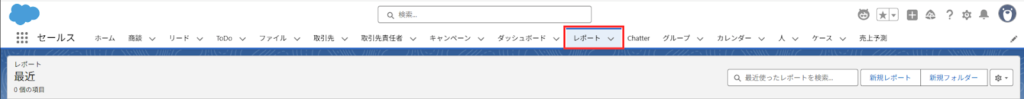

1.商談画面を開く

2.「商談チーム」セクションにある「メンバーを追加」をクリック

3.ユーザー名を検索し、役割(例:営業担当/技術支援)と権限(表示/編集)を選択

4.「保存」をクリックしてチーム設定を完了

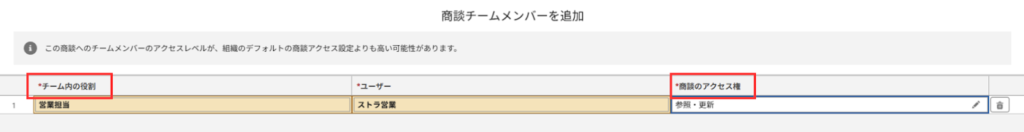

Salesforce社の商談フェーズ活用例

Salesforce社でも商談管理を行う上で商談フェーズを利用しています。ここではSalesforce社の営業が利用する商談フェーズをご紹介しながら、実際の活用イメージをより持っていただければと思います。

Salesforce社の商談フェーズ

Salesforce社においては01-08まで8段階の商談フェーズで商談進捗を管理し、営業各自が持つ商談をマネジメントしています。

また、各フェーズにおいての受注確度及び平均商談日数の目安を設定しており、営業マネージャーはそれらの基準数値やパイプライン件数・金額を見ながら売上の予測を立てて、各営業の商談進捗のサポートを実施します。

加えて、各商談フェーズにおけるフェーズの昇格・降格基準(クライテリア)も明確に定められており、営業の感覚ではなく事実ベースに商談進捗をマネジメントしていることも特徴です。

Salesforce商談データの活用法

Salesforceで商談の設定や運用がある程度軌道に乗ってくると、次に求められるのが「データ活用」です。商談で記録された進捗状況・金額・確度などの情報は、単なる管理項目ではなく営業活動を可視化・分析し、改善に活かすための資産となります。

本章ではSalesforce上の商談データを最大限に活用するために必要な「レポート・ダッシュボードの作成手順」「売上予測の設定」「失注理由の記録活用」「KPI分析指標の事例」など実務に直結する具体的な方法を紹介します。

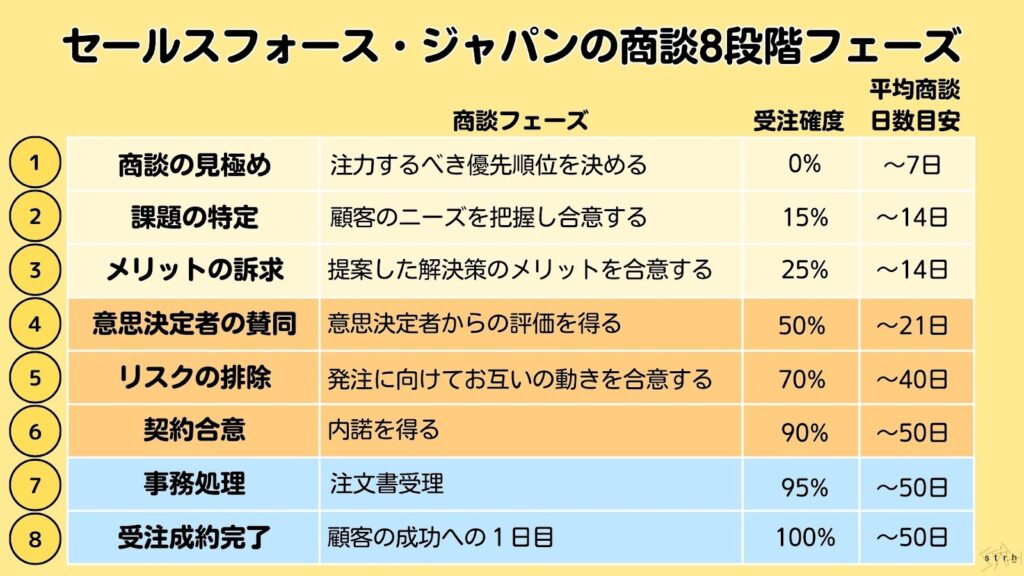

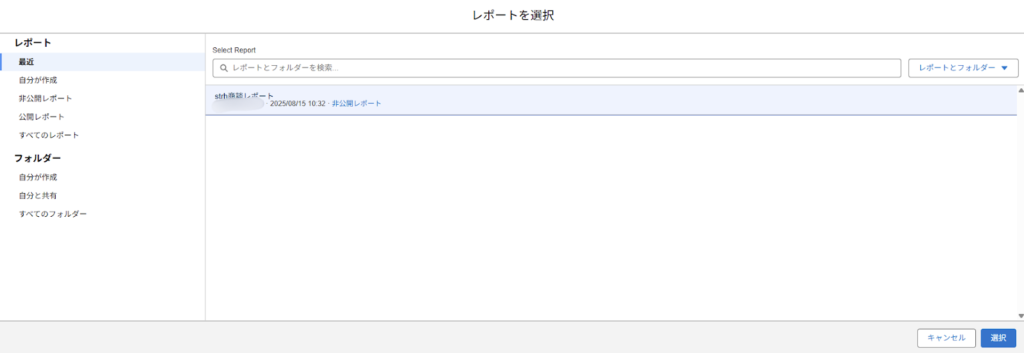

商談レポート・ダッシュボードの作成手順

商談データを活用する第一歩が「レポートとダッシュボード」の作成です。これにより、営業活動の実績・進捗を定量的に可視化できます。

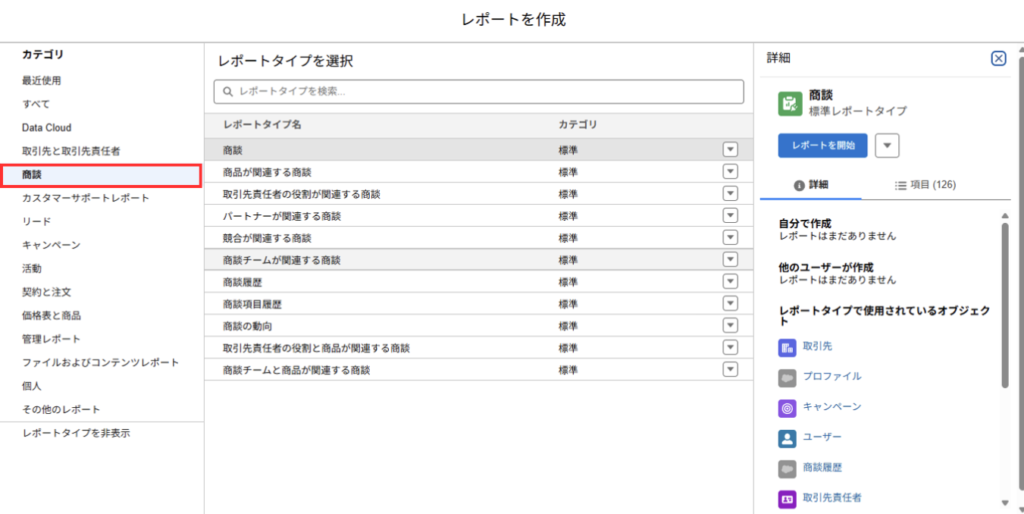

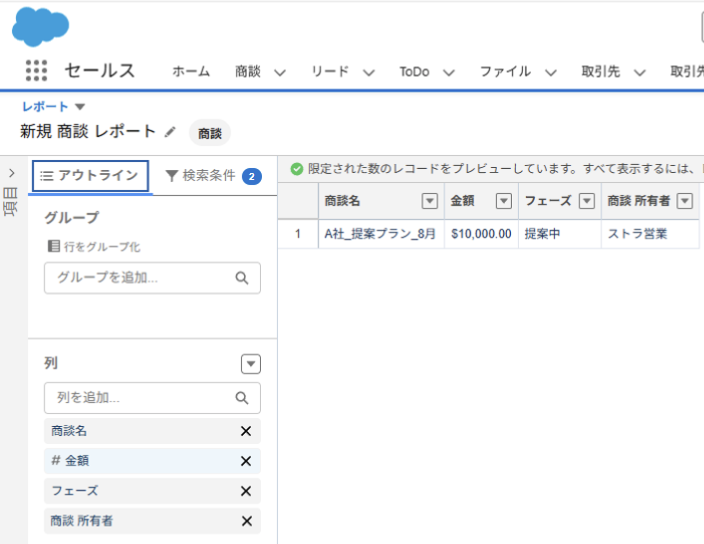

商談レポート作成の手順

1.上部ナビゲーションから「レポート」タブをクリック

2.「新規レポート」を選択し、「商談」のレポートタイプを指定

3.必要な項目(商談名・金額・フェーズ・所有者など)をドラッグ&ドロップで配置

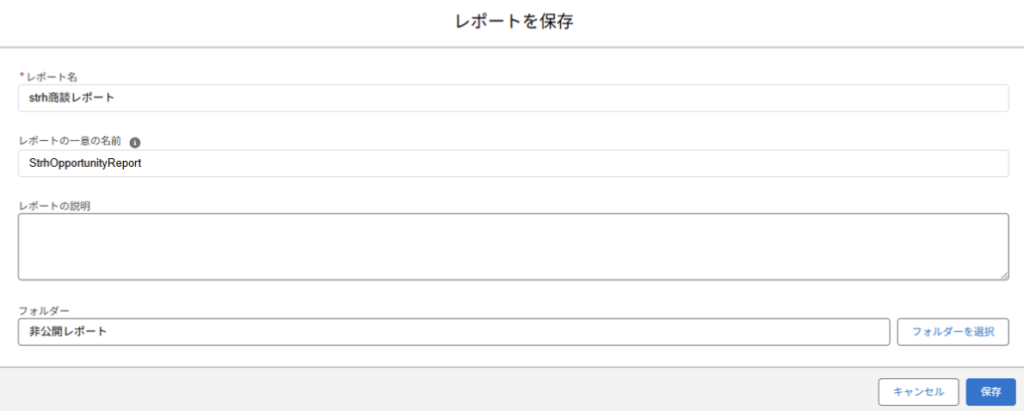

4.条件や集計方法を設定(例:今月作成分のみ表示、ステージ別に集計)

5.レポート名をつけて保存・実行

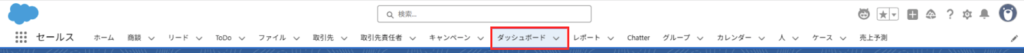

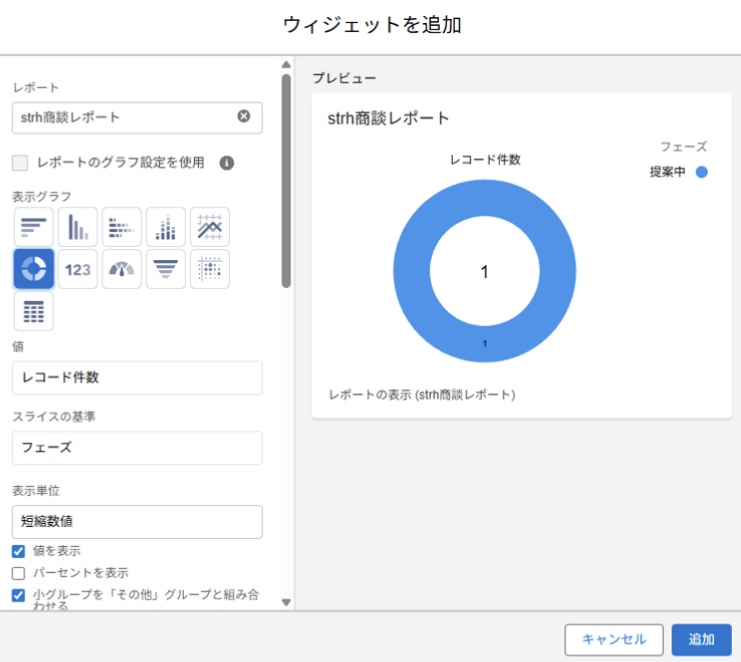

商談ダッシュボード作成の手順

1.「ダッシュボード」タブを開き、「新規ダッシュボード」をクリック

2.表示するレポートを選択し、グラフ(棒グラフ・円グラフなど)として追加

3.グラフのタイトル・色・軸設定などを編集

4.完了後、「保存」→「表示」でダッシュボード完成

売上予測との連携方法と活用ポイント

Salesforceでは、商談オブジェクトに登録された「金額」と「確度(成約確率)」の情報を基に、売上予測(フォーキャスト)を自動的に算出することが可能です。基本的な計算式は「商談金額 × 確度(%)=予測売上」となっており、これを営業担当者ごとやチーム単位で積み上げて集計することができます。

またSalesforceではフェーズや確度の設定に応じて、商談を「Commit(確度が高く、受注見込みが非常に高い状態)」「Best Case(受注の可能性はあるが確実ではない状態)」といったカテゴリに分類することも可能です。これにより営業マネージャーは現在の案件の温度感を視覚的に把握し、より精度の高い予測やリスクコントロールが行えるようになります。

売上予測の活用においては設定された確度が現場の実態と大きく乖離しないよう、定期的な見直しと運用体制の整備が不可欠です。特に月次・四半期ごとに予測数値の変動を記録・比較し、想定と実績の差異を振り返ることが、予測精度を高めるための鍵となります。

さらに予測データはレポートやダッシュボードと連携させることで、単なる数値ではなくグラフやチャートによる視覚的な理解が可能になります。現場担当者からマネジメント層まで、立場に応じた意思決定に役立つデータとして機能させることが重要です。

このように売上予測機能は商談の進捗管理だけでなく、経営判断や予実管理にも直結する機能であるため、戦略的に活用していくことが求められます。

商談の失注理由や次のステップの記録活用

Salesforceでは商談を「失注」としてクローズする際に、その理由や次回のアクションを記録することができます。これらの情報をきちんと入力し蓄積していくことで、商談が成立しなかった原因を可視化し、営業プロセス全体のボトルネックや改善点を客観的に分析するためのデータとして活用できます。

例えば実務でよくある失注理由としては、「価格が高かった」「競合に負けた」「顧客の予算が下りなかった」「タイミングが合わなかった」「要件にマッチしなかった」などが挙げられます。これらの理由をSalesforce上で分類し、一定期間ごとの件数や割合をレポートとして可視化することで、失注傾向の分析が可能になります。

またどのフェーズで失注が多いのかを把握すれば、「初期提案の質に課題がある」「価格交渉のタイミングが遅い」などフェーズごとの改善ポイントも明確になります。さらにクローズ時に「次回アプローチ予定日」「再提案の方向性」「再リードの発行可否」といった次のアクションを記録しておけば、ただの失注で終わることなく再アプローチによる商談再活性化にもつなげることができます。

このように失注理由の記録と活用は、現場の学びを組織知として蓄積し、次の商談成功率を高めるための非常に重要なステップです。

活用例:営業パフォーマンス向上につながる指標とは?

商談データをもとに営業活動を改善するためには、適切な指標(KPI)を設けてモニタリングすることが重要です。以下に、よく活用されるKPIの例を紹介します。これらの数値を定期的にトラッキングすることで、営業力の強化やPDCAの精度向上につながります。

| 指標 | 意味 | 活用 |

|---|---|---|

| フェーズ滞留日数 | 各フェーズに何日間留まっているか | 停滞案件の発見、営業のボトルネック分析 |

| 成約率 | 商談件数に対する成約数の割合 | 担当者別・製品別の比較分析 |

| 平均商談単価 | 商談1件あたりの平均金額 | 高単価商談の比率と獲得戦略の検討 |

| 失注率 | 商談件数に対する失注数の割合 | 失注要因の構造分析と改善策立案 |

よくある質問とつまずきポイントを解決

Salesforceの商談機能は柔軟性が高い一方で、「何がどの機能なのかが分かりにくい」「設定時に思わぬミスをする」といった初心者にありがちなつまずきポイントも存在します。本章では検索ニーズの多い疑問や実務上よく聞かれるトラブルに対し、FAQ形式でやさしく解説します。

商談商品とは?どう使う?

商談商品(Opportunity Products)とは商談に紐づける個別の商品情報のことです。これにより、単に「商談金額」で管理するだけでなく、「どの商品をいくつ、どの単価で提案したか」を明確に記録することができます。

商談詳細画面の「商談商品」セクションから、使用する価格表を選び、商品・数量・単価を入力することで追加できます。これにより商品別の売上分析や、価格表との整合性チェックがしやすくなります。

商談は必ず取引先に紐づけないといけないの?

Salesforceの商談オブジェクトは、必ず1つの「取引先(Account)」に関連付ける必要があります。これは商談が企業単位での取引を管理する性質を持っているためです。

そのため商談を作成する前に、対象となる取引先(またはリードから転換された取引先)がSalesforce上に存在していることが前提となります。もし取引先が未登録の場合は、先に「新規取引先」を作成する必要があります。

商談に添付ファイルは追加できる?

商談レコードにはファイルの添付が可能です。見積書・提案書・稟議書・契約書のドラフトなど、商談に関連する書類を一元管理できます。

操作は商談詳細画面の「ファイル」セクションから「アップロード」するだけで簡単です。Chatterと連動させて共有コメントを残すこともでき、チーム間の連携強化にも役立ちます。

商談に複数のユーザーを割り当てたい場合は?

複数の営業メンバーや関係者で1件の商談を扱う場合は、「商談チーム(Opportunity Team)」機能を利用することで対応できます。

この機能を使えば、1つの商談に対して複数のユーザーを「営業担当」「技術支援担当」「承認者」などのロールで割り当てられます。またそれぞれに対して「閲覧のみ/編集可能」といったアクセス権限も設定可能です。

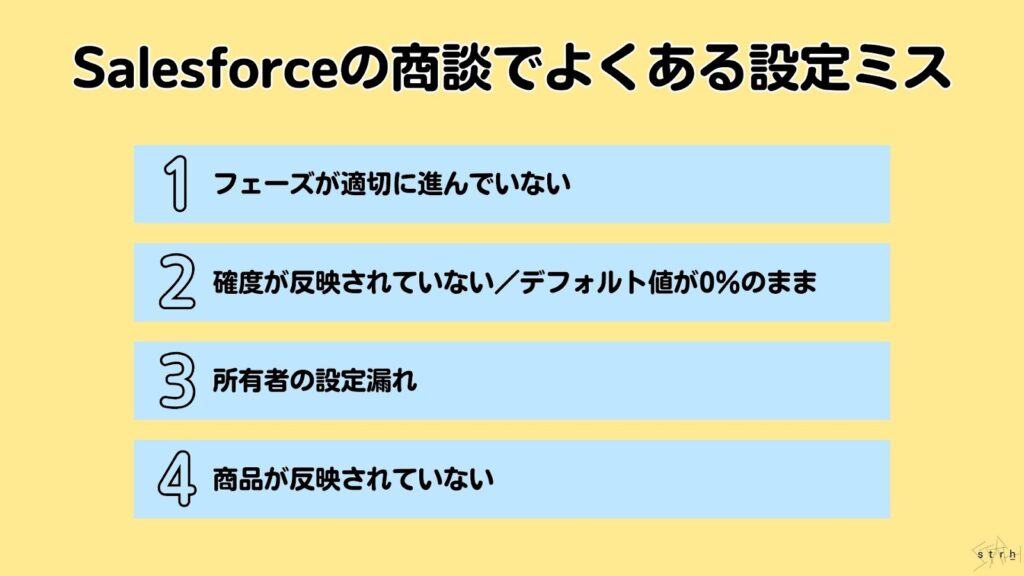

商談でよくある設定ミスの対処法は?

Salesforceで商談を運用する際、初期設定や入力ルールが曖昧なままスタートしてしまうと、思わぬミスが蓄積され、売上予測の精度や営業プロセスの可視化に悪影響を与えることがあります。ここでは、特に初心者が陥りやすい代表的な設定ミスとその対処法を詳しく解説します。

フェーズが適切に進んでいない

商談が実際には進捗しているにもかかわらず、Salesforce上のフェーズが「提案中」や「交渉中」のまま更新されていないケースは少なくありません。このような状況が発生する主な原因は、営業担当者ごとに進行基準の認識が異なっており、「いつフェーズを変更すべきか」が明確に定義されていないことにあります。

この問題を解決するためにはまず営業チーム全体でフェーズの意味や使い方を見直し、各フェーズの進行条件と達成すべきゴールを具体的なアクションベースで定義したルールブックを作成することが重要です。例えば「交渉中」は「価格交渉が開始された段階」、「成約」は「契約書が締結された段階」といった具合に誰が見ても判断できる基準を明文化します。

さらにフェーズの更新をうっかり忘れてしまう担当者が出てこないように、ダッシュボードで各案件のフェーズ別進捗を一覧化して可視化することも効果的です。あわせて進捗の滞留や更新漏れを検知した際には、自動でリマインドメールを配信するワークフローやスケジュール済みレポートを活用することで更新の習慣化を支援できます。

このようにルールの明確化と運用の仕組み化の両輪でフェーズ更新の精度を高めることが、正確な営業状況の把握と予測精度の向上につながります。

確度が反映されていない/デフォルト値が0%のまま

商談のフェーズに応じた確度(成約確率)が自動で反映されず、売上予測の数値が正しく算出されないというトラブルは、Salesforceの商談運用において比較的よく見られる問題です。この現象が起こる主な原因は、「商談ステージ設定」において確度の値が未設定であるか、カスタム営業プロセスを作成した際に初期値の設定が漏れていることにあります。

この問題を解決するには、まずSalesforceの「設定」から「オブジェクトマネージャ」に進み「商談」を選択したうえで「商談ステージ(営業プロセス)」を開きます。ここですべてのフェーズに対して確度(パーセンテージ)を明示的に割り当てることで、商談作成時やフェーズ変更時に自動的に確度が反映されるようになります。

なお営業プロセスが複数存在している場合には、それぞれのプロセスに対応するステージ設定において個別に確度の設定を行う必要がある点にも注意が必要です。一つのプロセスで設定を行っても他のプロセスには適用されないため、営業形態が多様な組織では特に見落としがちなポイントです。

正しく確度を設定することで売上予測の計算精度が高まり、フェーズごとの成約期待値を正確に可視化することができるようになります。

所有者の設定漏れ

Salesforceで商談を運用している中で、「所有者」の設定がされておらず、案件の管理が属人化してしまっているケースは少なくありません。このような状態が発生する主な原因は、リードや取引先から商談を生成する際に、所有者情報が自動で引き継がれない設定になっていること、または手動で商談を作成する際に所有者の入力が漏れてしまうことにあります。

所有者の未設定は、営業案件の責任所在が不明確になり、フォロー漏れや管理ミスにつながるため、早急な対策が必要です。まずは、「所有者が空白」の商談を抽出できるレポートを作成し、定期的に確認・修正を行う運用体制を構築することが重要です。これにより、誰にも割り当てられていない放置商談の早期発見が可能になります。

さらにこうしたミスを根本的に防ぐためには、プロセスビルダーやフローを活用し、リードの所有者や商談作成者を自動的に商談の所有者として設定する処理を構築すると効果的です。自動化によって入力漏れのリスクを排除し、案件の責任者を明確にした状態で一貫した商談管理が実現できます。

このように所有者設定のルール整備と運用の仕組み化を徹底することで、商談の属人化を防ぎ、営業活動の透明性と追跡性を大きく向上させることができます。

商品が反映されていない

商談金額を構成するはずの「商談商品」が登録されておらず、金額の根拠が不明瞭になるケースは、Salesforce運用における典型的なミスの一つです。主な原因としては無効化された価格表の使用、誤ったレコードタイプの設定、あるいは商品自体の未登録が挙げられます。

対処法としてはまず使用中の価格表とレコードタイプが有効であることを確認した上で、商品登録のルール(命名規則や価格表のバージョン管理)を明文化しましょう。さらに商談作成時のチェックリストに「商談商品の追加確認」を盛り込むことで、登録漏れを未然に防ぐことが可能です。

まとめ

Salesforceの商談オブジェクトは単なる案件管理のツールではなく、営業プロセス全体を統合・最適化するための中核的な機能です。商談フェーズや確度の設計、関連オブジェクトとの構造理解、商品やチームの設定、レポートによる可視化など多層的な要素が密接に連携しており、正しく設計・運用することで営業活動の生産性や精度が飛躍的に向上します。

本記事ではSalesforce商談の基本から実践的な活用法、設定時の注意点までを体系的に解説しました。特に進行条件とゴールを明確にしたフェーズ運用、確度に基づく予測管理、失注理由の記録と再アプローチの設計などは現場とマネジメントの双方にとって極めて重要な視点です。

商談データは入力して終わりではなく、日々の営業活動を映し出す「鏡」であり、改善と成長のための材料でもあります。運用ルールの見直しや自動化の仕組みを取り入れながら、Salesforce商談を組織の強みとして継続的に育てていきましょう。

ストラでは、Salesforceの導入や外部システム連携などはもちろん、現場への定着化支援やチェンジマネジメントまで一貫したSalesforce活用をご支援します。

具体的な支援内容や価格についてご興味・ご関心がある方は、ぜひストラへお問い合わせください。

また、ストラのSalesforce導入支援や定着化支援、開発支援について、さらに詳しく知りたい方はこちらのページで紹介しています。

Salesforceの導入や活用のお困りごとはプロにご相談ください

- 商談フェーズや確度の設定方法が分からない

- 商談データを売上予測やレポートに活かせない

- 商談情報が属人化し、チームで共有できない

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀

大学卒業後、株式会社TBI JAPANに入社。株式会社Paykeに取締役として出向し訪日旅行者向けモバイルアプリ及び製造小売り向けSaaSプロダクトの立ち上げを行う。

アクセンチュア株式会社では大手メディア・総合人材企業のセールス・マーケティング領域の戦略策定や業務改革、SFA・MAツール等の導入及び活用支援業務に従事。

株式会社Paykeに再入社し約10億円の資金調達を行いビジネスサイドを管掌した後、Strh株式会社を設立し代表取締役に就任。

▼保有資格

Salesforce認定アドミニストレーター

Salesforce認定Marketing Cloudアドミニストレーター

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagementスペシャリスト

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント

Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント

Salesforce認定Data Cloudコンサルタント